EM FOCO

O ImunizasUS é um projeto desenvolvido desde 2021 pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), em parceria com a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e com o apoio do Programa Nacional de Imunizações (PNI), visando articular uma ampla mobilização para o fortalecimento das ações de imunização nos municípios e o enfrentamento às baixas coberturas vacinais. O ImunizaSUS está estruturado em três frentes de combate: educação permanente, pesquisa e mobilização social.

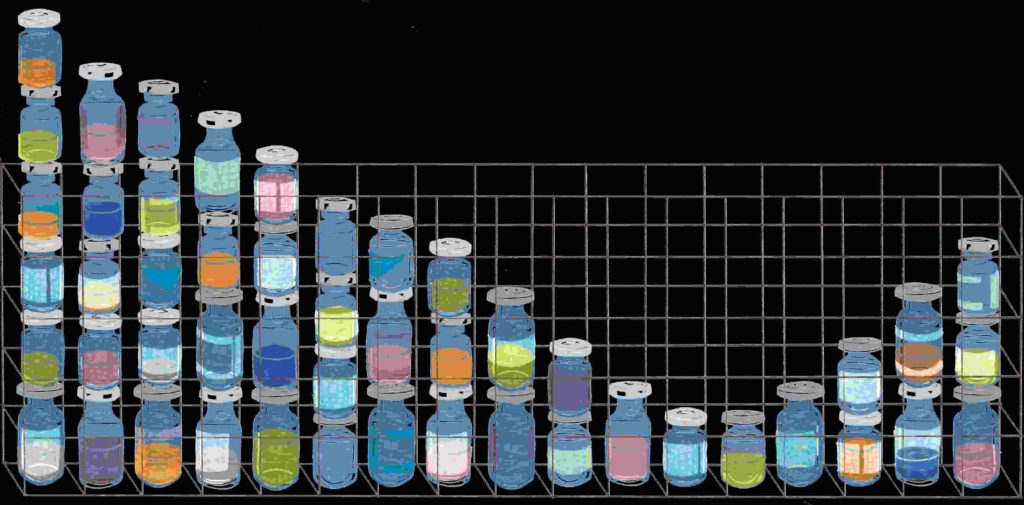

Há dez anos seria difícil imaginar a vacinação como um problema no Brasil, em qualquer faixa etária. O Programa Nacional de Imunizações (PNI) já foi modelo internacional e suas taxas elevadas inspiravam políticas públicas em diversos países. No entanto, a partir de 2015 o quadro começou a mudar. As coberturas vacinais passaram a indicar tendência de queda, que não parou de se acentuar nos anos seguintes, com novos desafios durante a pandemia de covid-19. Esse cenário tornou-se particularmente preocupante no caso de crianças e adolescentes, o que acabou colocando o país em alerta para o perigo do retorno de doenças evitáveis.

Para se ter uma noção mais clara do que isso representou na prática, basta analisar algumas taxas, exemplares da situação imunológica geral. A cobertura da vacinação contra a poliomielite caiu de 98,3%, em 2015, para 70,2%, em 2021. A da primeira dose da vacina tríplice viral – que protege contra sarampo, caxumba e rubéola – caiu de 96,1% para 74,4%, no mesmo período. Já a da vacina pentavalente – contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e a bactéria Haemophilus influenzae tipo B – passou de 96,3% para 70,6%, de acordo com o DataSUS 2021. Essa queda acendeu o alarme para governos e agências de saúde internacionais em razão do reaparecimento de algumas doenças imunopreveníveis, como é o caso do sarampo, que apresentou 2.369 casos confirmados e quatro óbitos nas primeiras 15 semanas de 2020, segundo o Boletim Epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde em abril do mesmo ano.

A maioria das vacinas precisa de uma cobertura de pelo menos 95% para que todas as crianças fiquem protegidas, meta que já havia sido conquistada mas que se tornou cada vez mais distante ao longo da última década. Num país tão extenso, diverso e desigual como o Brasil, não se pode perder de vista que as oscilações não ocorreram de maneira homogênea. Entre os dez estados com as taxas mais baixas de cobertura vacinal contra a poliomielite em 2021, nove estão nas regiões Norte e Nordeste: Amapá com 44,4%; Roraima com 50,2%; Rio de Janeiro com 54,1%; Pará com 55,8%; Maranhão com 61%; Acre com 61,5%; Bahia com 61,6%; Amazonas com 66,7%; Pernambuco com 67,3% e Paraíba com 68,8%.

Como foi possível regredir tanto num período tão curto de tempo e passar de modelo a mau exemplo? A questão não é simples de ser solucionada e sua complexidade motivou uma série de iniciativas em busca de um diagnóstico claro que permitisse a elaboração de estratégias para tentar reverter o quadro. A partir de 2021, o ImunizaSUS – projeto desenvolvido pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) em parceria com a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, do Ministério da Saúde, e com o apoio do Programa Nacional de Imunizações (PNI) – se engajou numa ampla mobilização para o fortalecimento das ações de imunização nos municípios e o enfrentamento às baixas coberturas vacinais, que incluiu frentes de pesquisa, educação e comunicação.

Outro projeto relevante foi a pesquisa intitulada “Inquérito de cobertura e hesitação vacinal nas capitais brasileiras, Distrito Federal e em 12 municípios do interior, em crianças nascidas em 2017-2018 e residentes nas áreas urbanas”, realizada pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP), em parceria com o Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC/UFBA). O inquérito ouviu a população das 26 capitais brasileiras e do Distrito Federal, além de 12 municípios do interior de São Paulo, com o intuito de inventariar causas da queda nas coberturas.

Foi também para tentar esboçar respostas possíveis para essa conjuntura que a Fundação José Luiz Egydio Setúbal (FJLS) organizou em outubro de 2023 o 5º Fórum de Políticas Públicas da Saúde na Infância, voltado para o tema da cobertura vacinal de crianças e adolescentes.

ImunizaSUS: uma reação coordenada

Foi em resposta às perdas das altas coberturas vacinais – potencializadas a partir de 2020 com a pandemia de covid-19 – que em 2021 nasceu o ImunizaSUS, organizado em três eixos principais: educação permanente, engajamento social e pesquisa. Na esfera educacional, foram oferecidas capacitações certificadas de aperfeiçoamento profissional (180 horas) e de extensão (80 horas) que, somadas, contemplaram aproximadamente 25 mil profissionais de saúde de todo o país. No âmbito das ações de engajamento social, foram desenvolvidas estratégias de mobilização nas redes sociais do Conasems para disseminar informações de incentivo à vacinação e conteúdos para refutar a onda de desinformação, discursos anticientíficos e antivacina, fenômenos que ganharam maior relevância a partir da pandemia de covid-19. A série documental Questão de Saúde, composta de cinco episódios, abordou dois séculos de história – desde a descoberta da primeira vacina, em 1796, até o ano de 2021, com os desafios da vacinação contra a covid-19 – e foi disponibilizada no canal do Conasems no YouTube.

No eixo dedicado à pesquisa, cuja primeira etapa aconteceu em 2021, o ImunizaSUS se encarregou de investigar as coberturas vacinais no Brasil, bem como os prováveis motivos das quedas das taxas nos últimos anos e os porquês da hesitação vacinal, contando com uma parceria estabelecida com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) por meio do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva (Nescon). Com base em uma revisão da literatura nacional e internacional produzida sobre o tema, foi feito um estudo descritivo retrospectivo sobre a cobertura vacinal no país, que analisou os registros realizados entre 2016 e 2021, tomando como referência o período anterior, de 2010 a 2015, com abordagem das hipóteses explicativas para as quedas observadas.

Em seguida, os pesquisadores se dedicaram a uma coleta de dados – por meio de contatos online, telefônicos e em fóruns – que envolveu profissionais de saúde e a população em geral. Foram mais de 10 mil entrevistados, incluindo profissionais das secretarias de saúde de 4.690 municípios, que responderam a um formulário detalhado sobre vacinação. Outras instituições também foram ouvidas, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), coordenadorias estaduais de imunização, além de representantes e técnicos do Ministério da Saúde. A diversidade de métodos de coleta de dados quali-quantitativos permitiu uma ampla análise sobre a produção, a distribuição e a aplicação das vacinas do calendário nacional.

Em 2022, foi aprovada a reformulação do convênio, ampliando o escopo das ações do ImunizaSUS. A partir da discussão dos resultados da pesquisa com profissionais e gestores de saúde, foram promovidas oficinas de mobilização para o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento às baixas coberturas vacinais nos municípios. Cada um dos 26 Conasems teve acesso aos resultados da pesquisa, segmentados por macrorregião, e a partir de então iniciou-se um movimento de estímulo ao pensamento crítico e à problematização da realidade entre os servidores que atuam nas ações de imunização municipais. Participaram das oficinas mais de 4 mil profissionais e gestores, que a partir de uma base científica organizada auxiliaram na sistematização dos principais problemas e desafios enfrentados em cada território.

Por dentro do problema

A convicção de que os imunizantes são importantes para as crianças era quase unânime entre os brasileiros, mas recuou para 89% após a pandemia de covid-19, de acordo com o relatório For Every Child, Vaccination, publicado em 2023 pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). A tendência de queda das coberturas vacinais é um cenário complexo que envolve múltiplos fatores, atravessados pelas desigualdades que expõem um número crescente de crianças a contextos de vulnerabilidade, dificultando seu acesso aos imunizantes. O aumento da desinformação, as interrupções de serviços e da cadeia de suprimentos, as dificuldades de armazenamento, as falhas de registro e a proliferação de fake news são alguns dos fatores de queda da cobertura.

A escassez de vacinas também se destacou recentemente, ligada a uma alta na demanda internacional pelos imunizantes – fruto da expansão do acesso à vacinação em nível global –, mas que segundo Renato Kfouri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), só se torna um problema devido à concentração da produção nas mãos de poucos fabricantes. De acordo com Kfouri, esse modelo precisa ser revisto porque, pioneiro na produção de algumas vacinas, o Brasil nunca investiu como se deve na transferência de tecnologia. Depois da compra e introdução de uma vacina, a transferência de tecnologia acontece quando se cria um acordo jurídico para que o detentor da patente seja remunerado e o comprador possa fabricá-la de maneira autônoma.

No entanto, para que se possa produzir 100% da formulação final da vacina, é necessário um investimento considerável em capacitação de técnicos, compra de insumos e parque industrial, lembra Kfouri. Mesmo quando há o investimento necessário, em geral há uma longa espera até a conquista do imunizante totalmente nacional. “Esses processos são morosos e esbarram em questões burocráticas, desde a Anvisa até a aprovação de plantas, verbas licitatórias para construir fábricas novas etc. Então essas transferências que deveriam acontecer em cinco, no máximo dez anos, não acontecem nunca”, lamenta. “A única vacina que hoje é 100% transferida e produzida no Brasil é a de gripe, que começou há quase 20 anos com o acordo entre a Sanofi [multinacional farmacêutica francesa] e o Butantan”, completa.

É imenso o desafio de retomar as elevadas coberturas que faziam do Brasil modelo internacional e, por isso, o Ministério da Saúde não trabalha com a perspectiva de reverter o cenário em curto prazo. Por aqui, a responsabilidade pela vacinação é compartilhada entre governo federal, estados e municípios. No entanto, a etapa da aplicação propriamente dita é feita pelas administrações municipais, que têm autonomia com relação à esfera federal e são tão diferentes quanto é possível num país de território extenso e desigual em termos econômicos. Por isso, o diálogo entre o Ministério da Saúde e os municípios é fundamental para a execução do PNI e tem sido colocado como prioridade na elaboração de estratégias integradas.

A pesquisa executada pela UFMG no âmbito do ImunizaSUS, foi decisiva para estabelecer um diagnóstico completo, capaz de descrever detalhadamente o cenário atual e de destacar os desafios relacionados à imunização. O estudo ouviu em 2021 secretários municipais de Saúde e responsáveis pela vacinação em 4.690 municípios brasileiros, como já mencionado. A partir dessa escuta, foi possível identificar os principais obstáculos enfrentados pelas administrações para garantir as altas taxas de cobertura vacinal.

Os resultados se alinham em grande parte aos encontrados pelo Inquérito de Cobertura e Hesitação Vacinal, realizado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP), e confirmam que os principais desafios enfrentados pelos municípios passam por questões relacionadas à infraestrutura e ao recebimento e armazenamento das vacinas, mas também à aplicação e ao registro dos imunizantes, ao atraso e à recusa vacinal, realidades que são agravadas por fenômenos atuais como a crise climática e a proliferação das fake news. Compreender cada um desses processos em suas especificidades e gargalos é fundamental. O mapeamento dos obstáculos é o que possibilita a elaboração de planos estratégicos capazes de contorná-los, e combatê-los, e foi exatamente isso que fez a pesquisa nacional da UFMG/ImunizaSUS.

Registro e sistemas de informação

O registro das vacinas e o sistema de informações são apontados tanto pelas administrações municipais como pelo PNI como grandes barreiras para a recuperação e manutenção das altas taxas de cobertura vacinal. De acordo com a pesquisa da UFMG/ImunizaSUS, 53% dos municípios enfrentam problemas relacionados ao registro. Se levarmos em conta que um dos primeiros passos para qualquer estratégia de ampliação da vacinação é saber quem do grupo contemplado precisa ser imunizado e quem já foi vacinado, fica claro que o enfrentamento desse problema é prioritário.

A grande questão a se colocar é que, apesar de o Brasil dispor desses dados, nem sempre o acesso aos registros ocorre de forma precisa e ágil. Sem um número confiável, fica difícil propor políticas públicas assertivas e acompanhar o desenvolvimento das metas. Segundo o professor José Cássio de Moraes, do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, o Inquérito de Cobertura e Hesitação Vacinal efetuou, entre outras investigações, um levantamento de quantas doses anotadas em cadernetas de vacinação se encontravam também registradas no Sistema Nacional do Programa Nacional de Imunização (SIPNI). As diferenças encontradas foram alarmantes. Com relação às 37.800 cadernetas analisadas em 27 capitais brasileiras e em 12 municípios do interior de São Paulo, constatou-se que 30% das doses registradas não constavam nos sistemas públicos de informação. Segundo Moraes, isso indica uma dificuldade de acesso ao sistema e implica coberturas vacinais subestimadas. “No final de 2022 nós tínhamos mais de 10 milhões de doses aplicadas que não estavam dentro do sistema”, lamenta.

Fica evidente, portanto, em todas as etapas de enfrentamento do problema, a dificuldade em manter sistemas com dados corretos e atualizados. No entanto, os fatores que contribuem para a ineficiência dos sistemas de informações são diversos. Os territórios cujas experiências foram compartilhadas no 5º Fórum de Políticas Públicas da Saúde na Infância – Baturité (CE), São Paulo (SP) e o projeto Pela Reconquista das Altas Coberturas Vacinais (PRCV), que incluiu 16 municípios do Amapá e 25 da Paraíba – nos fornecem pistas preciosas para um diagnóstico abrangente. Parte do problema vem das questões de infraestrutura. Para vacinar e registrar com eficiência, é preciso, entre outras coisas, contar com computador nas salas de vacinação e boa conexão de internet.

Micael Nobre, da Secretaria de Saúde do município de Baturité, explica que no início da série de medidas no território foram encontrados inúmeros erros de digitação e de inserção de registros. Em alguns casos, o registro da segunda dose era feito em sobreposição ao da primeira, apagando então o primeiro registro. Outro impasse apresentado foi em relação à migração das informações entre os sistemas já que, de acordo com Maria de Lourdes Maia, do Departamento de Assuntos Médicos, Estudos Clínicos e Vigilância Pós-Registro de Bio-Manguinhos/Fiocruz, há municípios com quatro sistemas de informação que não se integram e, portanto, não funcionam.

Em São Paulo, há muitos problemas semelhantes e o sistema nem sempre consegue se integrar ao do Ministério da Saúde, falha que já vem recebendo atenção da prefeitura há alguns anos. Baturité realizou, no começo do projeto, um grande mutirão para que os agentes comunitários de saúde atualizassem o cadastro das famílias e ajudassem a corrigir o banco de dados. Em São Paulo, para evitar incongruências entre o sistema e a caderneta de vacinação, adotou-se um padrão de dupla checagem, em que dois profissionais verificam se as informações da plataforma batem com as da caderneta.

Segundo Brigina Kemp, assessora técnica do Conasems São Paulo e ponto focal do ImunizaSUS no estado, o governo atual está fazendo um esforço muito grande para reduzir esse emaranhado e para que todos os dados sejam enviados para a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS). Ela explica que mesmo tendo sistema próprio ou usando outros sistemas, os dados que entram em São Paulo precisam ser reconhecidos no sistema nacional. “Isso já melhorou muito a qualidade dos dados”, comemora. A assessora relata ainda que uma normatização está sendo criada para padronizar e orientar qualquer empresa que queira vender sistema para o SUS, facilitando a integração com a rede nacional.

Armazenamento, acesso e desperdício

A vacina é um produto perecível, o que significa que alterações de temperatura e condições de transporte e armazenamento inadequadas podem comprometer sua qualidade, resultando em perda. Para piorar, os frascos são envasados com mais de uma dose e isso tem criado um duplo obstáculo: de um lado, o desperdício, quando uma embalagem é aberta e poucas crianças aparecem para se vacinar; de outro, as tentativas de contornar esse problema que dificultam o acesso à vacina e acabam impactando negativamente a cobertura.

De acordo com a pesquisa da UFMG/ImunizaSUS, 53,7% dos municípios têm perdas de doses. Os frascos com mais de uma dose colocam, com frequência, os agentes de saúde diante do dilema: abrir um frasco e aplicar a vacina, com risco de que não apareça outra criança e o resto do imunizante se estrague; ou pedir para a criança voltar outro dia, correndo o risco de ela não retornar. A pesquisa com as secretarias municipais de Saúde mostrou que o uso de apenas uma parte dos frascos é a principal causa de perda de vacinas. Mas há outros problemas, relacionados à insuficiência de demanda, aos prazos de vencimento e falhas nas redes de refrigeração.

“É óbvio que a opção tem que ser vacinar a criança”, defende Brigina Kemp. Para ela, “não é o programa de imunização que tem que se adequar à indústria, é a indústria que precisa se adequar ao programa de imunização”. Os tribunais de contas, porém, vêm questionando os municípios sobre essas perdas. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) tem debatido o tema com as instituições de auditoria. Brigina Kemp relata que como parte das ações do ImunizaSUS, o Conasems participou de um encontro onde estavam presentes também os órgãos de controle como o Ministério Público e Tribunal de Contas.

“Essa é uma questão que importa muito para os municípios”, explica Kemp. A técnica cita o exemplo clássico da vacina BCG, que vem com 20 doses e cujo frasco dura apenas seis horas depois de aberto. O contexto é desafiador e demanda atenção dos setores produtores de vacina. Para José Cássio de Moraes, a distribuição em frascos precisa ser repensada. Ele relata que para tentar evitar o desperdício, algumas unidades básicas de saúde criam dias e horários específicos para a aplicação de determinados imunizantes. “É como se estivéssemos colocando cada vez mais dificuldades para que a pessoa acesse a unidade básica e aí, logicamente, a hesitação aumenta pelo desgaste”, argumenta. “Às vezes você tem uma fila muito grande por conta dessa concentração dos horários de vacinação, a senha termina e a pessoa não consegue ser atendida. Também acontece de a pessoa errar o dia e não conseguir se vacinar porque aquele não é o dia em que vai ser aberto o frasco”, completa. Segundo Moraes, 23% das pessoas relataram não ter recebido todas as vacinas indicadas para aquele determinado ciclo ao comparecer à unidade de saúde.

Por esses motivos, o assunto foi tema de oficinas de trabalho e debates que integraram as ações do ImunizaSUS. Um dos encontros, segundo Brigina Kemp, convocou atores como Instituto Butantan, Fiocruz, além de alguns órgão ligados ao setor. O objetivo era discutir, por exemplo, se não seria possível diminuir o número de doses por frasco, ou ainda priorizar vacinas de uma dose só e vacinas de diversos tipos para apenas uma picada.

UMA GRAMÁTICA DA DESINFORMAÇÃO

O segundo volume publicado sobre a pesquisa realizada pela UFMG dedicou-se a descrever e analisar os resultados da observação do debate público contra vacinas em plataformas digitais, ocorrido entre os meses de maio e novembro de 2021. A partir do monitoramento de cinco grandes redes sociais (Twitter/X, YouTube, Telegram, Instagram e Facebook), foi possível identificar um aumento, ao longo dos últimos cinco anos, do uso de gramáticas de desinformação específicas, que se repetem e nas quais é possível enquadrar praticamente todos os conteúdos antivacina. São estas as gramáticas utilizadas: uso de imagens pop de fácil reconhecimento pelo público, apropriação da estética de peças de divulgação científica e de campanhas de conscientização de órgãos públicos, negação de conteúdo produzido por veículos de informação tradicionais, tradução de conteúdo falso ou produzido no exterior e autovitimização dos disseminadores de conteúdo falso, quando denunciados e responsabilizados. Em alguns espaços, como Twitter/X, o fluxo de mudanças no perfil das publicações é acelerado, fortemente influenciado pelos acontecimentos do dia.

No período analisado pela pesquisa, predominou a produção de conteúdo antivacina que tinha como tema os imunizantes produzidos contra a covid-19. Entre os alvos de ataques, foi raro identificar referências a outros imunizantes aplicados no Brasil, como os que compõem o calendário de vacinação infantil. No entanto, de acordo com Kandice Falcão, assessora técnica do Conasems, o relatório da segunda rodada da pesquisa, que em breve será publicado, apresentará o resultado da pesquisa de termos e temas relacionados à vacinação de modo mais amplo e geral. Sendo assim, nos resultados dessa nova rodada será possível analisar informações relativas a diversos imunobiológicos e não só ao imunizante contra a covid-19.

Um segundo aspecto bastante alarmante, segundo o estudo, é o fato de parte das redes digitais de desinformação e hesitação sobre vacinas dialogarem com mídias tradicionais,por meio de programas ou de apresentadores, como no caso da rádio Jovem Pan (Os Pingos nos Is) e, num primeiro momento do monitoramento, do canal de notícias CNN. Esse entrelaçamento pode contribuir para a atribuição de veracidade à desinformação e merece atenção especial por parte dos veículos de comunicação tradicionais, organizações de defesa do jornalismo e sociedade civil.

Por outro lado, é notório que algumas plataformas se posicionaram no combate à desinformação. Houve inclusive movimentos para barrar o acesso a parte do material problemático em circulação. Em diversos momentos, a busca por conteúdo antivacina em mecanismos de busca do Facebook e do Youtube apresentou poucos resultados e foi redirecionada a páginas oficiais ou com conteúdo confiável. Durante parte do período analisado, o Youtube exibia em sua página inicial um banner com sugestão de notícias e informações verídicas sobre vacinas. A partir dessa discussão, é possível compreender de que maneira esse tipo de mensagem é veiculado em cada uma das plataformas, passo essencial para qualificar o diálogo entre profissionais de saúde e a população. Essa pode ser também uma ferramenta importante para preparar os gestores para dar respostas rápidas e efetivas a movimentos de desinformação e antivacina.

Hesitação vacinal

O receio das pessoas em tomar vacina aumentou ao longo dos últimos anos, em especial após a pandemia de covid-19. De acordo com a primeira rodada nacional da pesquisa UFMG/ImunizaSUS), 82,2% dos municípios brasileiros enfrentam problemas ligados ao atraso ou à recusa da vacinação. O movimento antivacina foi, em larga medida, impulsionado pelo fenômeno das fake news, que a a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu como infodemia, uma epidemia de desinformação que se tornou uma das maiores ameaças aos programas de imunização no mundo todo. Não foi por acaso, portanto, que 41,6% dos municípios detectaram em 2021 um aumento do número de pessoas que se recusavam a se vacinar.

Enfrentar essas barreiras não é um desafio apenas para o poder público, segundo Brigina Kemp. Universidades, sociedades científicas e o setor de comunicação têm um papel crucial nessa empreitada. No geral, o combate à hesitação vacinal tem em vista as notícias falsas, mas também outros dois pontos importantes que aparecem tanto na pesquisa da UFMG/ImunizaSUS como no inquérito vacinal da Santa Casa de São Paulo entre as principais causas para o atraso e vacina: a crença que determinadas doenças não representam mais uma ameaça e o medo das agulhas. “No caso da poliomielite, desde 1989 não temos nenhum caso”, exemplifica José Cássio de Moraes. O que não quer dizer que as doenças deixaram de representar um risco e que não podem retornar com o recuo da cobertura vacinal, como aconteceu com o sarampo em 2018. Com relação ao medo da picada, segundo Thayssa Fonseca, do PNI, o Ministério da Saúde tem acompanhado o desenvolvimento de novas tecnologias que dispensam as agulhas, como adesivos.

A diretora de farmacovigilância do Instituto Butantan, Vera Gattás, citou pesquisas com imunizantes de uso nasal durante o 5o fórum. Para Gattás, no entanto, o mais importante é divulgar de modo enfático a segurança dos produtos. “Temos milhares de documentos científicos relacionados ao sarampo, influenza, HPV… Temos que mostrar para as pessoas que uma dorzinha no braço não mata ninguém, mas o câncer mata. Temos que trabalhar com este olhar: a vacina contra HPV protege de câncer”, defende.

Infodemia, fake news e desinformação

Além de monitorar e descrever o debate público contra as vacinas, a pesquisa da UFMG/ImunizaSUS realizou uma importante revisão da literatura especializada, que sugere estratégias específicas para lidar com a hesitação vacinal, a partir dde questões ligadas à comunicação. Um fenômeno comportamental multifatorial, como é o caso das fake news contra os imunizantes, demanda diferentes possibilidades de atuação e estratégias de ação. Essa é uma das conclusões fundamentais do grupo de trabalho SAGE (The Strategic Advisory Group of Experts on Immunization) Working Group of Vaccine Hesitancy (WG), criado para lidar diretamente com o problema da hesitação vacinal e cujos principais resultados foram publicados numa edição especial de 2015 do periódico científico Vaccine.

O grupo foi formado por 11 especialistas internacionais selecionados por meio de uma chamada aberta, que exigia experiência na área de hesitação vacinal e contemplasse inserções em áreas de conhecimento diversas, como antropologia social, comunicação e mídia, programa de imunização, conhecimento sobre vacinas e experiência em lidar com a hesitação vacinal em níveis comunitários. A iniciativa do grupo de trabalho foi apoiada por uma cooperação entre a OMS e o UNICEF e envolveu diversos departamentos das instituições.

Os membros da equipe argumentam que a hesitação vacinal não deve ser tratada como um fenômeno global e homogêneo, mas como uma manifestação comportamental específica de nichos populacionais. Dessa perspectiva, é importante verificar quem é hesitante em relação à vacina, quais suas preocupações e onde se situa geográfica, política e socioculturalmente. A partir da organização do conhecimento dessas características é que se torna possível modelar estratégias de ação direcionadas.

Do ponto de vista das recomendações, segundo a pesquisa, é importante levar a sério as razões específicas que levam grupos particulares a hesitar em se vacinar. Os pesquisadores destacam a importância de autores que propõem a adequação de princípios do marketing e da comunicação para combater a hesitação vacinal. O elemento central do argumento é a necessidade de tratar a imunização como uma marca, um produto, um tipo de bem que deve ser embalado de acordo com as demandas cognitivas e comportamentais dos grupos de pessoas que são alvo das campanhas de vacinação. A ideia é salientar os benefícios da vacinação sob a perspectiva daqueles que estão na ponta da cadeia de oferta, ou seja, os usuários dos sistemas de saúde, ou “consumidores de vacina”, e não da perspectiva de quem planeja a campanha.

Os autores fazem menção à possibilidade de microssegmentação da população para que determinadas mensagens sejam elaboradas especificamente para grupos com características demográficas e psicológicas específicas. Dessa forma, torna-se necessário um mapeamento das experiências subjetivas de estratos da população relacionadas à vacinação, das disposições para exercerem o comportamento esperado, dos históricos médicos, da cultura e de seus ambientes sociais. A comunicação eficiente requer, necessariamente, a capacidade de produzir um terreno comum entre interlocutores e, por isso, é fundamental conhecer bem, e nas suas especificidades, a audiência endereçada. Outro elemento fundamental é a identificação dos principais influenciadores, gatekeepers e outros agentes de mudança na população, como os que ofertam informações sobre a vacinação (ou contra ela) e como o fazem.

Fonte: Texto a partir da “Pesquisa nacional sobre cobertura vacinal, seus múltiplos determinantes e as ações de imunização nos territórios municipais brasileiros”, ImunizaSUS/UFMG volume 2.

Problemas de logística

A diversidade geográfica e as desigualdades econômicas que caracterizam o território brasileiro demandam dos programas de imunização estratégias que respondam às dificuldades e às características específicas de cada localidade. Essas especificidades influenciam, sobretudo, as questões de logística como transporte, armazenamento e aplicação das vacinas. O levantamento da UFMG/ImunizaSUS indicou que cerca de um em cada quatro municípios tem problemas com essas etapas, com exceção do armazenamento, dificuldade informada por menos de um em cada seis municípios.

Em muitos casos, a perda de doses está ligada a quedas de energia. A falta de eletricidade por longos períodos afeta a temperatura dos sistemas de armazenamento podendo comprometer o imunizante. Ainda de acordo com a pesquisa, 35,9% dos municípios disseram ter problemas relacionados a esse cenário e apenas 32,6% têm um plano de contingência para enfrentar a questão. “As mudanças climáticas já estão aí. E chuvas intensas geram problemas de fornecimento de energia”, alerta Brigina Kemp. No entanto, não são apenas as chuvas e as quedas de energia que preocupam. A seca na região Norte tem sido mais severa a cada ano, isolando totalmente municípios aonde só se chega por rio e aumentando o risco de ameaças como insegurança alimentar e ausência de vacinação.

Nesse contexto, o desafio mais complexo de ser resolvido é a entrega a municípios distantes ou isolados. O Ministério da Saúde mantém um programa chamado Operação Gota, em parceria com o Ministério da Defesa, para levar imunizantes a locais de difícil acesso, mas ele não atende todo o país. A crise climática tem adicionado uma camada extra de dificuldade a essa logística, como o grau de severidade da seca que atingiu o Norte em 2023 e em 2024, dificultando a entrega de materiais por via fluvial, única possibilidade de acesso a alguns territórios.

Para apoiar os municípios nas estratégias de vacinação e atender à diversidade de contextos e demandas, o Ministério da Saúde tem adotado o microplanejamento (ou microplanning), uma metodologia concebida pela Organização Pan-americana da Saúde (Opas) e já colocada em prática em outros países. Esse tipo de planejamento abrange diversas etapas do processo relacionado à imunização e organiza as ações necessárias para que as vacinas cheguem à população. Cerca de 700 profissionais passaram pela capacitação, que incluiu diagnóstico, planejamento, recebimento dos imunizantes, monitoramento e supervisão.

O foco, portanto, está em preencher as lacunas de conhecimento sobre imunização dos profissionais da saúde por meio dos treinamentos. “O calendário do programa de imunização está muito complexo hoje. Quando falta vacina, ou quando precisa haver substituição, é preciso seguir várias regras e normas técnicas”, exemplifica Brigina Kemp. Além disso, agentes de saúde e equipes de enfermagem precisam desenvolver habilidades para enfrentar notícias falsas, criar vínculos de confiança com as famílias e as crianças. É uma tarefa abrangente, que requer envolvimento de outros setores, como assistência social e comunicação.

Rumo à retomada

Apesar da queda da vacinação nos últimos dez anos, é importante lembrar, para além das dificuldades, também das potências. Hoje o Instituto Butantan, por exemplo, é um produtor reconhecido, com vacinas pré-qualificadas pela OMS, e um exportador de vacina que fala em fazer vacina para o inverno do hemisfério norte, lembra Renato Kfouri. Ou seja, existe um processo longo para a produção 100% nacional de imunizantes, mas possível de ser alcançado se houver investimentos efetivos, na opinião do vice-presidente da SBIm. Outro ponto positivo, destacado pelo professor José Cássio de Moraes, foi a constatação de que 95% da população entrevistada pelo inquérito vacinal da Santa Casa de São Paulo tinha a caderneta de vacinação presente. “Isso demonstra que existe uma aderência ao processo de vacinação, pois quem rejeita por completo a vacina não tem nem caderneta”, ressalta.

Em 2024, o ImunizaSUS encerra suas atividades, mas antes disso ainda contará com a publicação da última rodada da pesquisa, realizada em 2023, que abrange a cobertura vacinal e questões de comunicação. O resultado consolidado deve ser divulgado até o final do ano, mas outros levantamentos, como o ranking internacional de imunização da OMS, por exemplo, já sugerem um bom prognóstico referente à recuperação das coberturas. Depois de publicado o resultado da última rodada, o trabalho continua, pois, como destacou Brigina Kemp, uma pesquisa que ouve as fontes locais e reflete suas dificuldades oferece muitos elementos para políticas públicas mais eficientes, tanto para as gestões locais como para o PNI, que tem abrangência nacional. Kemp faz questão de exaltar o Programa Nacional de Imunizações como algo singular no mundo, com vacinação gratuita de uma gama de imunizantes que cobre quase todas as doenças, para todas as fases da vida.

Em meio a desafios globais e locais relacionados à cobertura vacinal, o ImunizaSUS deixa como legado metodologias, estratégias e políticas públicas testadas e aprimoradas, além de um diagnóstico amplo e detalhado da cobertura, que podem servir de apoio inclusive ao enfrentamento de epidemias futuras. Graças aos esforços coordenados entre estados, municípios e o Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje todos os elementos para conseguir virar o jogo, ser bem-sucedido na retomada das altas taxas de cobertura e voltar a figurar como referência internacional em imunização.

*Texto elaborado a partir de Cobertura vacinal de crianças e adolescentes (publicação do 5o Fórum de Políticas Públicas para a Saúde na Infância, disponível no link) e diversas entrevistas, além das referências abaixo.

Referências

Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico, v. 51, n. 17, abr. 2020.

Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Inquérito de cobertura e hesitação vacinal nas capitais brasileiras, Distrito Federal e em 12 municípios do interior, em crianças nascidas em 2017-2018 e residentes nas áreas urbana. Coordenador geral: José Cássio de Moraes. São Paulo: 2023.

ImunizaSUS. Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Pesquisa nacional sobre cobertura vacinal, seus múltiplos determinantes e as ações de imunização nos territórios municipais brasileiros. 2023. 2 vol.

Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). For Every Child, Vaccination. Abril de 2023.

OMS/UNICEF. WENIC. Estimativas sobre a cobertura nacional de imunização em 195 países atualizadas anualmente. Acesso em: 10 nov. 2024.