Em foco

- Cerca de 90% dos suicídios em jovens têm ligação com transtornos tratáveis

- Meninas têm taxas mais altas de ideação suicida e automutilação

- 24,1% dos estudantes de 13 a 17 anos disseram que a vida não valia a pena

- Professores treinados identificam até 4 vezes mais jovens em risco

- O estigma é uma das maiores barreiras para a busca de ajuda

O suicídio é uma realidade delicada e complexa que afeta todas as faixas etárias e representa um grande desafio para a saúde pública global. A cada ano, mais de 700 mil pessoas no mundo tiram a própria vida, e o aumento significativo dos casos entre crianças e adolescentes exige ações rápidas e coordenadas de diversos setores da sociedade. Quarta principal causa de morte dos 15 aos 29 anos, suplantado apenas por lesões no trânsito, tuberculose e violências interpessoais, e a terceira na faixa dos 15 aos 19 anos, o suicídio é um problema de todos.1

No Brasil, onde o número de mortes por suicídio costumava ser menor em comparação a outras regiões do mundo, o quadro segue a tendência global, com crescimento expressivo dos casos, sobretudo entre jovens do sexo masculino de centros urbanos. Entre 2000 e 2022, de cada cem mortes registradas entre pessoas de 10 a 29 anos, cerca de quatro ocorreram devido ao suicídio. Entre adolescentes, a taxa foi de 3,63%, enquanto entre jovens adultos essa proporção chegou a 4,21%. Depois da pandemia de covid-19, adolescentes de 10 a 19 anos passaram a apresentar risco de suicídio 21% maior do que adultos jovens com idade entre 20 e 29 anos.2

Reverter essa tendência é essencial para proteger vidas e promover um ambiente saudável de crescimento e desenvolvimento, o que torna imperativo encontrar estratégias mais efetivas e direcionadas para a prevenção e intervenção precoce, especialmente para a população jovem.

Prevenir o suicídio exige mais do que campanhas pontuais. É um trabalho constante, que passa por conversar sem medo, quebrar tabus e criar espaços onde os estudantes possam falar – e ser ouvidos´

Fenômeno multifacetado, o suicídio atravessa dimensões pessoais, familiares, escolares, culturais e sociais. A prevenção durante a infância e a adolescência, etapas delicadas do desenvolvimento humano marcadas por intensas transformações no corpo, nas emoções e nas relações pessoais, exige atenção especial e uma atuação ampla.

Para lidar com esse cenário desafiador, propomos uma abordagem inovadora e prática, estruturada em seis etapas interligadas: promover, prevenir, identificar, engajar, tratar e acompanhar. Esses pilares, explicitados neste artigo, fornecem orientações concretas e viáveis para guiar políticas públicas, práticas educacionais e decisões estratégicas integradas, com potencial real de transformar positivamente a vida de crianças e adolescentes.

Como aprimorar os fatores de proteção

Dados do Sistema Único de Saúde (SUS) têm chamado a atenção para um crescimento significativo nos casos de ansiedade entre crianças e adolescentes, ultrapassando os níveis observados em adultos. Isso levanta preocupações sobre a necessidade urgente de dedicarmos mais cuidado e atenção a essa população em particular. Embora esse aumento não possa ser atribuído a um único motivo específico, é possível apontar algumas causas comuns, como crises econômicas e ambientais, autodiagnósticos simplificados e o uso excessivo de celulares e jogos.5

A exposição às redes sociais e o fenômeno do cyberbullying têm sido associados a problemas de saúde mental entre adolescentes.6 A PeNSE 2019 identificou que cerca de 13,2% dos estudantes já se sentiram ameaçados, ofendidos ou humilhados em redes sociais ou aplicativos.2 E, segundo a pesquisa TicKids Online 2024,7 73% dos adolescentes de 11 a 12 anos – 64% dos meninos e 59% das meninas – já buscaram apoio emocional na internet. Nas faixas etárias de 11 a 12 anos e de 15 a 17 anos, 7% já buscaram formas de morrer por suicídio na internet.

Quando se fala sobre saúde mental e suicídio, é preciso entender que estamos tratando de questões complexas. Não existe um único fator responsável, mas sim uma combinação particular e diferente para cada pessoa.8 Cada indivíduo tem as próprias experiências, emoções e contextos pessoais e sociais que se entrelaçam e influenciam diretamente seu estado emocional e psicológico. Diferentes categorias, como os exemplos a seguir de algumas das situações mais comuns, ajudam a entender esses intricados elementos.

Fatores sociais | pobreza, desigualdade social, falta de apoio social, marginalização, maior vulnerabilidade de populações específicas (como as indígenas), falta de recursos em áreas rurais, pressões sociais, discriminação, desigualdade, gênero, violência, abusos.

Fatores culturais | normas culturais que afetam a autoestima, influência da cultura sobre estigmas mentais, expectativas culturais sobre papéis de gênero, expectativas familiares, preconceito sobre saúde mental.

Fatores econômicos | falta de recursos econômicos, desigualdade econômica entre regiões, dívidas, perdas financeiras (p. ex: jogo do tigrinho).

Fatores psiquiátricos | transtornos mentais (depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia), uso de substâncias, histórico de tentativas de suicídio, autolesão, falta de acesso a tratamento.

Fatores psicológicos | perfeccionismo, desesperança, desamparo, desespero, traumas psicológicos, solidão, falta de pertencimento.

Fatores escolares | pressão escolar, bullying, desempenho escolar.

Fatores familiares | conflitos familiares, abuso físico ou emocional, uso de substâncias ou transtorno mental grave na família, negligência, violência doméstica, falta de suporte, falta de conhecimento sobre saúde mental e suicídio.

Fatores biológicos | genética, epigenética, predisposição a distúrbios mentais, maturação cerebral (alta impulsividade).

Fatores tecnológicos | acesso a conteúdo prejudicial e cyberbullying, baixa regulamentação do uso de redes sociais, algoritmos, f.o.m.o (do inglês fear of missing out, ou medo de não conseguir acompanhar as atualizações e eventos, que compele a pessoa a manter-se conectada às redes sociais), comparação, uso excessivo de redes sociais, exposição a conteúdo nocivo, compartilhamento não consentido de imagens íntimas, estupro virtual.

Outros fatores são a visão romântica da morte, luto e perdas, fantasias pós-morte, contágio, acesso aos meios, sentimento de ser anormal, demora em buscar ajuda, atitude em relação ao futuro.

Conhecer e mapear esses fatores é essencial para a preparação de estratégias de prevenção e intervenção, com vistas à promoção da saúde mental e à redução do suicídio entre crianças e adolescentes. Embora o suicídio seja a manifestação mais extrema de sofrimento, muitas crianças e adolescentes não chegam a tirar a própria vida. Portanto, é preciso entendê-lo e intervir em toda a via de sofrimento, incluindo os aspectos sociais que levam a tais atos extremos, e promover estratégias que mitiguem a dor emocional e aprimorem os fatores de proteção ao longo de todo o processo de desenvolvimento infantil e adolescente.

Fundamentais para reduzir o risco de suicídio e aumentar a resiliência psicológica de crianças e adolescentes, os fatores de proteção são aqueles que reduzem o impacto dos riscos no sofrimento psicológico e aumentam a habilidade dos jovens de lidar com desafios emocionais.9 Entre os principais inibidores do suicídio, destacam-se: dispor de uma estrutura de apoio confiável, como uma rede de suporte social, familiar e de amigos;10 desenvolver o senso de conexão e de pertencimento; participar de grupos de atividades (esportes, artes, voluntariado etc.) que constroem uma percepção de si mesmo, habilidades sociais e significados para a vida; ter disponibilidade e acesso a serviços de saúde mental (ou seja, a serviços psicológicos e psiquiátricos qualificados, centrais na detecção precoce de transtornos mentais para uma intervenção adequada); encontrar a própria identidade e desenvolver a autoestima; viver em um ambiente seguro – a exposição à violência, abuso e negligência na sociedade, escola ou ambiente doméstico é um fator de risco importante para transtornos mentais; nutrir a espiritualidade e o propósito de vida, considerando que a conexão com valores pessoais e a construção de um sentido são fatores de resiliência.

UM RETRATO ALARMANTE

Estudantes de 13 a 17 anos

A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE)* de 20193, 4 ouviu 188 mil estudantes e revelou indicadores preocupantes, mesmo antes da pandemia de covid-19. Veja os sentimentos que os estudantes declararam ter sentido na maioria das vezes ou sempre nos 30 dias anteriores à pesquisa:

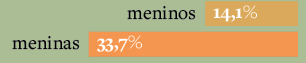

24,1% dos estudantes relataram ter a sensação de que a vida não vale a pena, sendo

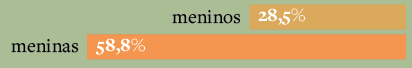

43,9% dos estudantes tiveram sintomas de irritação, nervosismo e mau humor, sendo

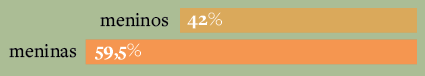

50,9% disseram ter muita preocupação com as coisas comuns do dia a dia, sendo

Esses dados apontam para uma questão significativa: por que as meninas parecem mais suscetíveis emocionalmente? Uma possível razão pode ser a pressão social que enfrentam em relação à sua aparência física – uma pressão constante causada por padrões estéticos irrealistas presentes nas mídias e nas redes sociais e pela comparação de estilos de vida.

Por outro lado, é possível que os meninos não relatem tanto esses problemas devido a questões sociais que desencorajam a expressão emocional masculina. A sociedade ainda espera deles “força interior”, o que pode resultar em subnotificação dos problemas reais que enfrentam, escondendo assim seus sentimentos.

Compreender essas discrepâncias de forma abrangente é fundamental para desenvolver medidas preventivas que considerem as situações específicas vivenciadas em cada grupo.

O cuidado emocional em primeiro plano

Se há algo que aprendemos, nos últimos anos é que a escola não pode ser apenas um lugar de conteúdos. Ela é também um espaço de convivência – onde crianças e adolescentes vivem parte importante de suas experiências emocionais, formam vínculos e, muitas vezes, manifestam seus primeiros sinais de sofrimento. Diante disso, não deveríamos deixar o cuidado emocional em segundo plano. Ele precisa entrar e estar nas discussões sobre educação.

A prevenção do suicídio no ambiente escolar deve desenvolver competências e implementar cuidados adequados em cinco áreas distintas e complementares.

O desenvolvimento de competências nas escolas vai muito além de ensinar conteúdos formais. Trata-se de fortalecer habilidades e conhecimentos essenciais para que professores, alunos e toda a comunidade escolar consigam identificar sinais de risco e saibam como agir de forma cuidadosa e eficiente. Essas competências envolvem tanto aspectos emocionais e sociais como o uso de práticas baseadas em evidências para prevenir situações de vulnerabilidade.

Já os cuidados dizem respeito às ações práticas – aquilo que, de fato, precisa ser feito no dia a dia escolar para garantir a segurança e o bem-estar dos estudantes. Isso inclui, entre outras coisas, oferecer suporte real a quem está em sofrimento, criando um ambiente mais acolhedor e protetivo. São medidas institucionais, pedagógicas e psicológicas que, juntas, formam uma rede de apoio essencial.

É verdade que nem todas as crianças vão precisar do mesmo tipo de apoio – quanto maior a gravidade, menor o número de casos. Mas isso não significa que podemos esperar pelos casos extremos para agir. Ao contrário, a prevenção e a posvenção do suicídio devem ser incluídas nas estratégias para evitar que o sofrimento avance de forma silenciosa e deixe marcas duradouras.

Por isso, é urgente pensar: que competências precisamos desenvolver? Que tipos de cuidado têm de estar presentes no cotidiano escolar? Essas perguntas são fundamentais para orientar políticas públicas, práticas pedagógicas e ações intersetoriais que realmente façam a diferença.

A começar pela educação socioemocional como área de prevenção do suicídio, ela parte do pressuposto de que ensinar crianças e adolescentes a lidar com emoções, criar vínculos e resolver conflitos não é um “extra” no currículo – é um componente importante do que a escola precisa oferecer. Esse aprendizado ajuda a construir um ambiente mais saudável, onde o afeto e o cuidado fazem parte da rotina. Quando essas habilidades são trabalhadas de forma intencional, o efeito se espalha: melhora o clima escolar, fortalece as relações e prepara os alunos para a vida em sociedade.

Na área da promoção da saúde mental, é importante lembrar que ela não significa a ausência de sofrimento ou evitar doenças. Trata-se de criar condições para que cada estudante se sinta bem – do ponto de vista emocional, físico e social. Isso envolve vínculos afetivos fortes, hábitos saudáveis, espaço para se expressar e, sobretudo, sentir que faz parte de algo. Promover saúde mental é cuidar de pequenos detalhes do cotidiano escolar que, somados, criam uma base sólida para o bem-estar emocional, físico e social. É o tipo de investimento que não aparece de imediato nos números, mas que transforma trajetórias.

Quando o sofrimento se torna mais visível – como nos casos de depressão, ansiedade ou autolesão –, a escola precisa saber o que fazer e refletir sobre sua intervenção. Isso não significa que professores devem virar terapeutas, mas que devem ter com quem contar. É essencial que haja um fluxo claro: escuta, encaminhamento, suporte. Cada caso tem sua complexidade, e o ideal é que haja uma rede preparada para agir em conjunto – família, escola, sistemas de saúde. O cuidado coordenado e humano faz grande diferença nesses casos.

Quando falamos em suicídio, e em prevenção, é evidente que o tema ainda causa desconforto, mas o silêncio pode ser ainda mais perigoso. Prevenir o suicídio exige mais do que campanhas pontuais. É um trabalho constante, que passa por conversar sem medo, quebrar tabus e criar espaços onde os estudantes possam falar – e ser ouvidos. Saber reconhecer sinais de risco é importante, mas tão essencial quanto isso é fortalecer os fatores de proteção antes que os sinais apareçam. A prevenção deve ser contínua, articulada e abrangente.

Por fim, a área da posvenção do suicídio diz respeito ao que se segue após uma morte por suicídio, cujos impactos são profundos. A posvenção é o cuidado que vem depois: acolher quem ficou, oferecer suporte, ajudar a lidar com o luto. É também uma forma de evitar novos episódios, especialmente entre os que estavam mais próximos ou vulneráveis. É um momento delicado, que exige cuidado e escuta genuína. Muitas vezes, é nesse momento que a escola percebe a importância de ter protocolos e redes de apoio já estabelecidos – porque improvisar no meio da dor é ainda mais difícil.

Caminhos para a prevenção

Prevenir o suicídio na infância e adolescência não é uma ação pontual – é um caminho que se constrói aos poucos, com muitas mãos. É uma jornada contínua e coletiva. Para ajudar nesse processo, propomos seis frentes de ação que podem orientar o trabalho nas escolas e em outras instituições: promover, prevenir, identificar, engajar, tratar e acompanhar.

Cada uma delas combina competências a ser desenvolvidas com cuidados práticos que devem estar presentes no dia a dia. Juntas, essas frentes atravessam as cinco áreas essenciais e ajudam a formar uma rede de proteção mais sólida e eficaz de proteção e acolhimento.

1. Promover significa envolver toda a comunidade escolar e social na criação de um ambiente que estimule o bem-estar emocional, a autoestima, os vínculos afetivos e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. A promoção se refere a ações universais voltadas ao fortalecimento da saúde mental, não apenas à ausência de sofrimento.

Competências:

- Criar programas consistentes de educação socioemocional que façam sentido no contexto de cada escola.

- Valorizar a escuta ativa, a participação dos estudantes, o senso de pertencimento e o cuidado como algo coletivo – que envolve todos, não apenas alguns.

- Inserir o tema e o cuidado com a saúde mental de forma transversal nas atividades pedagógicas e na cultura institucional.

- Dar voz aos estudantes, incentivando o seu protagonismo na criação de um ambiente mais acolhedor e seguro.

- Reconhecer que diferentes idades, gêneros e contextos culturais têm necessidades específicas quando se trata de saúde mental.

- Preparar educadores para se tornarem agentes promotores de bem-estar.

- Desenvolver campanhas que valorizem a vida, o pertencimento e o autocuidado.

Cuidados:

- Estimular a expressão emocional, a empatia e a construção de vínculos positivos no ambiente escolar.

- Criar momentos de pausa, contato com a arte, a natureza, conversas significativas.

- Incentivar sono adequado, alimentação saudável e atividades físicas regulares.

- Incluir práticas que ajudem os alunos a se sentirem vistos, conectados e valorizados.

- E, sempre que possível, garantir que os estudantes participem das decisões que afetam o clima e a cultura da escola.

2. Prevenir quer dizer agir antes que o sofrimento tome forma – ou se intensifique. É criar condições para que os fatores de risco sejam reduzidos e, ao mesmo tempo, fortalecer tudo aquilo que protege e sustenta emocionalmente as crianças e adolescentes. Esse cuidado pode acontecer em diferentes níveis: de forma mais ampla e universal (prevenção primária), com todos os alunos; em grupos que apresentam maior vulnerabilidade (prevenção secundária); ou como forma de evitar que situações já vividas se repitam (prevenção terciária).

Competências:

- Criar práticas pedagógicas que valorizem a diversidade, a escuta e o respeito às diferenças – não só como discurso, mas no dia a dia.

- Definir protocolos claros para lidar com situações de risco, garantindo que toda a equipe escolar e a comunidade saibam como agir.

- Identificar situações, tanto na estrutura da escola como nas relações, que podem gerar ou manter o sofrimento psíquico.

- Orientar o uso das redes sociais de maneira crítica e cuidadosa, com atenção aos impactos emocionais.

- Estar por dentro dos ambientes digitais nos quais os jovens circulam – e das formas de violência simbólica que podem surgir ali.

Cuidados:

- Garantir que a escola seja, de fato, um espaço seguro, acolhedor e livre de qualquer tipo de violência – física ou simbólica.

- Manter campanhas constantes contra bullying, estigmas e discriminação, que não fiquem restritas a datas específicas.

- Criar estratégias de escuta que realmente alcancem quem está em sofrimento, mesmo quando este não é dito em voz alta.

- Realizar escutas qualificadas em grupos e individualmente com regularidade.

- Estabelecer políticas internas firmes contra exclusões e práticas discriminatórias.

- Cuidar dos conflitos e tensões do cotidiano com seriedade, buscando escutar antes de julgar.

- Oferecer educação midiática que ajude os estudantes a entender e navegar o mundo digital com mais autonomia e consciência.

3. Identificar equivale a detectar precocemente sinais de sofrimento emocional e comportamentos de risco, como isolamento, autolesão, queda de rendimento ou mudanças abruptas de humor. A identificação é essencial para interromper a escalada do sofrimento antes que se transforme numa crise. Também se faz necessário identificar alunos que estejam vulneráveis, seja pelo excesso de estressores ou de fatores de risco, e isso nem sempre aparece de forma evidente.

Competências:

- Aprimorar a escuta ativa, a observação sensível e a leitura do comportamento no contexto de cada aluno.

- Estar atento a sinais que podem indicar ideação suicida, ansiedade, depressão ou sofrimento psíquico intenso.

- Perceber com agilidade mudanças no comportamento que possam indicar sofrimento intenso ou risco de suicídio.

- Aprender a reconhecer também os sinais não verbais – aqueles que se manifestam no corpo, no olhar, na postura.

- Preparar a equipe escolar para que saiba como acolher, como agir e para onde encaminhar quando necessário.

- Garantir formação contínua para educadores, porque reconhecer sofrimento é uma habilidade que se constrói com o tempo e com a prática.

Cuidados:

- Realizar triagens psicossociais de tempos em tempos, com o cuidado de respeitar os limites e o contexto de cada estudante.

- Criar protocolos claros para encaminhar casos suspeitos aos serviços de saúde, sem deixar ninguém sem resposta.

- Ter canais internos organizados para registrar essas situações e acompanhar os desdobramentos com responsabilidade.

- Contar com parcerias técnicas – psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais – que possam apoiar a escola nas avaliações mais complexas.

4. Engajar significa estimular a participação ativa de estudantes, famílias, profissionais e comunidade em ações coletivas de cuidado, fortalecendo vínculos, pertencimento e corresponsabilidade. Quando todos se sentem parte, os vínculos se fortalecem, o sentimento de pertencimento cresce e o cuidado deixa de ser obrigação para se tornar compromisso coletivo. O engajamento é justamente o que sustenta essas redes de proteção emocional no longo prazo.

Competências:

- Estimular a autonomia dos jovens e dar espaço para que suas ideias e vozes participem da construção de soluções.

- Mobilizar todos os envolvidos – alunos, famílias, profissionais – para atuarem juntos no cuidado com a saúde mental.

- Valorizar os vínculos afetivos e a confiança mútua como elementos fundamentais de proteção à vida.

Cuidados:

- Criar espaços de escuta entre gerações, em que diferentes vozes possam dialogar com respeito e profundidade.

- Promover rodas de conversa, eventos culturais, oficinas – sempre com a participação ativa dos estudantes.

- Usar as redes sociais e plataformas digitais de forma criativa e segura, como ferramentas de pertencimento e conscientização.

- Mapear iniciativas já existentes e incentivar projetos que enfrentem tabus com informação confiável e acolhimento.

- E, principalmente, ir além das campanhas pontuais – como o Janeiro Branco ou o Setembro Amarelo – para integrar ações de cuidado à rotina da escola, com continuidade e presença real no cotidiano.

5. Tratar é dar o primeiro acolhimento e depois encaminhar para atendimento psicológico e psiquiátrico crianças e adolescentes com suspeita ou diagnósticos de transtornos mentais ou sinais de sofrimento intenso. O tratamento não começa nem termina dentro da escola, mas ela pode – e deve – ser um elo importante nesse processo.

Competências:

- Estabelecer uma ponte sólida entre a escola e os serviços de saúde mental, para que a ajuda chegue rápido e no momento certo.

- Mapear os recursos disponíveis na região – principalmente os serviços gratuitos e que também ofereçam apoio às famílias.

- Ter noções básicas sobre medicações psiquiátricas, seus efeitos e cuidados – sem assumir o papel de médico, mas para saber acolher com responsabilidade.

- Orientar a comunidade escolar sobre como lidar com situações de sofrimento mais intenso, com empatia e sem julgamentos.

- Construir planos de cuidado em conjunto com as famílias e os profissionais de saúde, respeitando o papel de cada um.

- Trabalhar de forma integrada com a rede de saúde e a comunidade, criando estratégias de cuidado que sejam contínuas – não só reativas.

Cuidados:

- Ampliar o acesso a psicólogos, psiquiatras e equipes especializadas, como os CAPSi (Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil).

- Manter diálogo com os profissionais de saúde que acompanham os estudantes – sempre com o consentimento da família.

- Criar espaços dentro da escola onde o estudante em tratamento se sinta escutado e apoiado, inclusive no aspecto pedagógico.

- Oferecer serviços de aconselhamento escolar, que funcionem como ponte entre o cuidado emocional e a vida acadêmica.

- Entender que escola não deve se transformar em uma clínica – mas pode, sim, ser um lugar de acolhimento, apoio e articulação.

6. Acompanhar significa manter o olhar atento, oferecer apoio e garantir que a criança ou o adolescente não se sinta sozinho no processo de recuperação. É nessa fase que se fortalece a autonomia, evitam-se recaídas e se reafirma o compromisso com a vida. Acompanhamento exige tempo, presença e continuidade – não pode ser apressado nem esporádico.

Competências:

- Conhecer e observar com atenção contínua possíveis recaídas, mudanças sutis de comportamento e sinais de agravamento, mesmo quando tudo parece “melhor”.

- Saber quando e como acionar os outros atores da rede de proteção – saúde, família, escola – de forma articulada e respeitosa.

- Saber como oferecer apoio a estudantes que já passaram por crises, especialmente aqueles que expressaram ideação suicida.

- Desenvolver e implementar ações de posvenção que acolham a comunidade e previnam o efeito contágio quando ocorrer um suicídio completo.

Cuidados:

- Promover encontros regulares com a rede de apoio do adolescente, garantindo continuidade no cuidado.

- Criar condições para que o estudante mantenha seu vínculo com a escola durante o processo terapêutico – sem se sentir à margem.

- Implementar estratégias claras de suporte após a crise, tanto em casos de autolesão como em posvenção ou outras situações de risco.

- Estimular a continuidade terapêutica, especialmente em casos de maior vulnerabilidade.

- Manter atenção nas situações de reincidência ou retraumatização.

- Promover ações coletivas de cuidado após situações de impacto emocional na escola.

- Monitorar o estudante no seu retorno à escola ou quando recebe alta terapêutica – porque o retorno, às vezes, também pode ser um momento de fragilidade.

A prevenção do suicídio só se torna possível quando é feita com continuidade, escuta e compromisso real. É um trabalho de muitos, sustentado por vínculos fortes e pela certeza de que ninguém deve passar pelo sofrimento sozinho. Esses cuidados podem (e devem) ser estendidos à comunidade escolar como um todo, pois o suicídio de um professor, por exemplo, tem um impacto profundo em todos.

A importância de pesquisas e financiamento

Nada do que foi apresentado até aqui se sustenta sem investimento. As ações de promoção, prevenção, identificação, engajamento, tratamento e acompanhamento precisam estar ancoradas em conhecimento sólido e recursos concretos. Sem dados, sem apoio real e sem estrutura que funcione no dia a dia, as boas intenções acabam ficando pelo caminho.

Hoje, ainda enfrentamos a falta de dados precisos sobre saúde mental na infância e adolescência – e isso impacta diretamente a capacidade de resposta de escolas, profissionais e políticas públicas. Governos, universidades e instituições privadas precisam assumir um compromisso real com a produção de conhecimento e o financiamento de ações sustentáveis.

Isso passa por investir em estudos epidemiológicos que ajudem a entender melhor os fatores de risco e de proteção relacionados ao suicídio na infância e juventude. Além disso, passa também pelo apoio ao desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas e programas de prevenção que dialoguem com a rea-

lidade dos territórios. Por fim, também é fundamental ampliar e fortalecer a infraestrutura dos serviços de saúde mental, para que o cuidado não dependa de sorte ou localização – e chegue a todas as crianças e adolescentes que precisarem.

Sem um compromisso real com pesquisa e financiamento, as iniciativas de prevenção do suicídio continuarão frágeis, na medida em que esbarram em desafios estruturais e não conseguem chegar aonde são mais necessárias, dificultando sua efetividade e alcance.

O papel de cada ator na prevenção do suicídio

Evitar o suicídio entre crianças e adolescentes não é tarefa de um único grupo – é uma responsabilidade que deve ser compartilhada ativamente por todos nós: famílias, escolas, serviços de saúde, comunidades e políticas públicas. Cada um desses grupos desempenha um papel importante na criação de um ambiente mais seguro e acolhedor. Entre as sugestões de ações para as famílias, profissionais de saúde, formuladores de políticas públicas e mídia, estão:

Para a família

- Criar um ambiente no qual os filhos se sintam seguros para falar o que estão sentindo, sem medo de julgamento ou bronca. Às vezes, só escutar com calma já é um passo enorme.

- Conversar sobre saúde mental de forma simples, direta e sem tabu – mostrar que pedir ajuda é sinal de coragem, não de fraqueza.

- Estar atento a mudanças no comportamento, no sono, na alimentação, no jeito de se relacionar – qualquer coisa fora do habitual pode ser um sinal de alerta.

- Acompanhar de perto o uso de redes sociais e de tecnologia, com diálogo e presença, não só controle. Saber o que os filhos estão vendo e com quem estão falando é uma forma de cuidado.

Para profissionais de saúde

- Oferecer triagem e atendimento psicológico e psiquiátrico acessível para crianças e adolescentes.

- Criar formas de acompanhar os jovens de modo contínuo, especialmente aqueles que estão mais expostos a situações de vulnerabilidade.

- Preparar as equipes para lidar com temas difíceis, como autolesão e ideação suicida, com escuta e ações qualificadas e baseadas em evidências, sem medo ou julgamento.

- Trabalhar em conjunto com escolas e famílias, garantindo que haja uma rede de apoio bem estruturada.

Para formuladores de políticas públicas

- Criar e expandir programas de saúde mental voltados especificamente para crianças e adolescentes, garantindo que o atendimento psicológico e psiquiátrico seja de fato acessível, sem depender da sorte ou do CEP.

- Implantar políticas públicas voltadas à prevenção do suicídio, com campanhas educativas bem estruturadas e apoio técnico real para escolas e serviços de saúde.

- Avançar na regulamentação dos conteúdos digitais que impactam diretamente o emocional dos jovens – o ambiente online precisa ser levado a sério.

- Garantir financiamento estável para pesquisas, programas de prevenção e ações de posvenção, sem depender apenas de iniciativas pontuais.

- Assegurar que os futuros profissionais sejam treinados no tema, incluindo de maneira obrigatória capacitações em prevenção do suicídio na área da saúde e da educação.

Para a imprensa

- Abordar o tema do suicídio de maneira responsável, seguindo diretrizes sérias que evitem a romantização, exposição excessiva ou sensacionalismo que possam estimular comportamentos de risco.

- Sempre que possível, divulgar canais de apoio, como o Centro de Valorização da Vida (CVV), além de estratégias de prevenção acessíveis ao público geral.

- Produzir conteúdos que reforcem o valor do autocuidado, da empatia e da busca por ajuda profissional pode contribuir para quebrar o silêncio e reduzir o estigma relacionado à saúde mental.

- Combater a disseminação de fake news, mitos e conteúdos nocivos que circulam com força, enfrentando essas situações com responsabilidade editorial.

Uma sociedade atenta

A prevenção do suicídio infantojuvenil exige que a sociedade esteja atenta às reais necessidades das crianças e adolescentes. Para que as intervenções sejam eficazes, é essencial ouvir os jovens e compreender os desafios que enfrentam no cotidiano. A escuta ativa, o respeito à diversidade e a valorização das experiências infantojuvenis devem orientar todas as estratégias.

Muitas vezes, o problema não é falta de vontade. É que as ações acabam sendo genéricas demais, desconectadas da realidade de quem vive ali, na escola, na comunidade, em casa. É preciso pensar em soluções que façam sentido, que considerem as diferenças – sociais, culturais, territoriais, afetivas. Sem isso, fica tudo muito superficial.

Ainda há resistência em falar abertamente sobre o suicídio, e isso se reflete no ambiente escolar. Muitas vezes, o tema só recebe atenção quando um caso ocorre, especialmente se há grande repercussão. Aí vem a comoção, os questionamentos e depois… silêncio. Esse ciclo precisa mudar. O cuidado tem de ser contínuo, inserido na rotina, e não só uma reação a tragédias. Se for para funcionar, precisa ser construído com dedicação permanente, estruturado e, se possível, baseado em evidências.

Incentivar o sono adequado e a prática regular de atividades físicas desde cedo é importante para a regulação emocional e poderiam ser reconhecidos como parte das políticas públicas de educação e saúde, e não apenas como escolhas individuais. Além disso, sem um compromisso permanente com políticas públicas eficazes, financiamento adequado e pesquisas científicas sobre os fatores de risco e de proteção, não vamos longe. Bolsas para pesquisas na área de prevenção do suicídio infantojuvenil são escassas, o que limita a produção de conhecimento e o desenvolvimento de novas estratégias de prevenção.

É fundamental não cairmos na armadilha de colocar a responsabilidade pela prevenção do suicídio juvenil como exclusividade da escola e, muito menos, dos professores ou somente dos pais. Embora o ambiente escolar tenha um papel essencial na promoção da saúde mental, essa é uma missão que deve ser compartilhada por toda a sociedade para garantir um suporte completo e eficaz às crianças e adolescentes.

Comece a jornada de cuidado ou implemente novas ações a partir das ideias deste artigo. Se parecer muito difícil, escolha uma ou duas ações para começar, mas não desista. Se você chegou até aqui, talvez já esteja fazendo parte dessa mudança.

É urgente transformar a forma como olhamos para o sofrimento psíquico de crianças e adolescentes, assumindo que cada gesto de cuidado pode ser também um ato de prevenção.

Alguns recursos para se aprofundar no tema

Existem iniciativas sérias e bem estruturadas oferecendo materiais, treinamentos, canais de escuta e conteúdos gratuitos. Abaixo, uma seleção de projetos que podem fazer diferença no cotidiano de quem educa, cuida ou simplesmente quer ajudar:

falarajuda.com.br – treinamento voltado para professores, com foco na saúde mental de meninos

meninostambemfalam.com.br – voltado para os estudantes, dentro da mesma iniciativa acima

podefalar.org.br – canal de apoio do Unicef para adolescentes entre 13 e 21 anos

mapasaudemental.com.br – mapeamento nacional de locais gratuitos de cuidado em saúde mental

cvv.org.br – site do Centro de Valorização da Vida, com escuta gratuita 24 horas por dia, todos os dias da semana

vitaalere.com.br – plataforma com materiais, informações e recursos sobre saúde mental, prevenção e posvenção do suicídio

saberlidar.org.br – iniciativa da Associação para a Saúde Emocional da Criança, com projetos de educação socioemocional voltados às escolas

NOTAS

1 Ministério da Saúde – Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Panorama dos suicídios e lesões autoprovocadas no Brasil de 2010 a 2021. Boletim Epidemiológico, Brasília, v. 4, n. 55, 6 fev. 2024.

2 Guimarães, Raphael M.; Moreira, Marcelo R.; Costa, Nilson do R. (org.) Adolescência e suicídio: um problema de saúde pública. – Relatório Técnico # 1. Rio de Janeiro: Fiocruz; SUS, 2024.

3 IBGE. Pesquisa nacional de saúde do escolar: 2019. Rio de Janeiro: IBGE, 2021. 162 p.

4 Tokarnia, Mariana. IBGE: um em cada dez estudantes já foi ofendido nas redes sociais. Agência Brasil, Rio de Janeiro, 10 set. 2021.

5 Mariani, Daniel; Soprana, Paula; Pretto, Nicholas; Franco, Marcella. Registros de ansiedade entre crianças e jovens superam os de adultos pela 1ª vez no Brasil. Folha de S.Paulo, 31 maio 2024.

6 Queluz, Francine N. F. R.; Silva, Jessica; Alves, Bárbara; Scavacini, Karen. O que sabemos sobre a relação entre tempo de tela e os adolescentes?: uma scoping review. São Paulo: Instituto Vita Alere, 2024.

7 Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – NIC.br (ed.) TIC Kids Online Brasil: pesquisa sobre o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil 2024. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2025.

8 Scavacini, Karen. Suicídio: um problema de todos – como aumentar a consciência pública na prevenção e posvenção. Novo Hamburgo: Sinopsys, 2022.

9 World Health Organization. Preventing suicide: a global imperative. Luxembourg: WHO, 2014.

10 Avanci, Joviana Q.; Assis, Simone G.; Silva Filho, Orli C. da; Gonçalves, Aline F.; Tavares, Pedro Henrique S. L.; Marriel, Nelson de S. M. Comportamento suicida e autolesão na infância e adolescência: conversando com profissionais sobre formas de prevenção. Rio de Janeiro: Faperj, 2023. (Série Violência e Saúde Mental Infantojuvenil).