Em foco

- 80% das crianças com transtornos no Brasil não recebem tratamento

- Apenas 7% dos alunos em sofrimento emocional procuram professores

- O Brasil tem um dos piores climas disciplinares segundo o PISA

- Educadores sem formação confundem sofrimento emocional com indisciplina

- A maioria dos professores nunca recebeu formação em saúde mental

A saúde mental representa um dos pilares fundamentais do desenvolvimento humano, especialmente durante a infância e a adolescência. Muito além da ausência de transtornos, ela engloba o bem-estar cognitivo, emocional e comportamental que determina como crianças e jovens pensam, sentem e interagem com o mundo ao seu redor. Na transição para a vida adulta, fatores de vulnerabilidade específicos aparecem, como as rápidas mudanças fisiológicas da puberdade, com impactos no raciocínio, na regulação emocional e na propensão a comportamentos de risco. A intensificação emocional e a crescente influência dos pares também desempenham papel importante nessa fase. Mais adiante, os desafios migram para a conclusão da educação formal, a transição para o mercado de trabalho e o desenvolvimento da independência, incluindo a construção de novos relacionamentos íntimos.1 Metade de todos os casos de transtornos mentais começam antes dos 14 anos e três quartos antes dos 25 anos.2

Nos últimos anos, a prevalência de transtornos mentais aumentou nesse grupo. No Reino Unido, entre 2004 e 2017, a taxa passou de 10% para 12,5% na faixa dos 5 aos 19 anos.3 Nos Estados Unidos, a busca por atendimentos psiquiátricos em prontos-socorros teve um crescimento significativo entre 2011 e 2020 na mesma faixa etária.4 Entre os jovens brasileiros, os índices de transtornos mentais estão alinhados com as estimativas globais, embora as evidências mais robustas daqui venham de estudos conduzidos em regiões específicas.5 Isso significa que há pouca informação sobre populações vulneráveis em regiões mais carentes, que, possivelmente, enfrentam os maiores obstáculos. Ainda assim, o cenário é preocupante, sobretudo quando consideramos os impactos de longo prazo que podem causar.

Apesar desses riscos, o acesso a tratamento continua sendo um grande desafio. Estigma, contato limitado com serviços de saúde e falta de conhecimento sobre saúde mental6 muitas vezes fazem com que apenas uma pequena parcela dos jovens em sofrimento psicológico busque ajuda. Um outro agravante são as longas filas de espera para atendimento7 devido à escassez de profissionais especializados na maioria dos países. Os modelos tradicionais de tratamento também impõem barreiras adicionais ao exigir um compromisso de várias semanas em ambientes clínicos pouco acessíveis para muitos jovens. A isso se soma outro desafio: até 59% dos jovens que iniciam um tratamento desistem prematuramente.8 Como resultado, uma lacuna alarmante prevalece no acesso aos cuidados em saúde mental: 50% a 80% dos jovens e adultos não recebem o tratamento de que precisam.9, 10 Nos países de baixa e média renda, onde a pobreza e outras formas de vulnerabilidade social aumentam o risco de transtornos mentais e suas consequências adversas,11 a desigualdade é ainda maior. Em cidades como São Paulo e Porto Alegre, por exemplo, cerca de 80% das crianças de 6 a 12 anos com algum transtorno mental não estão em tratamento.12

É urgente, portanto, buscar soluções mais acessíveis, escaláveis e eficazes para garantir que crianças e adolescentes recebam o suporte necessário para seu bem-estar mental. Assim como é fundamental investir em estratégias inovadoras que ampliem a cobertura, sobretudo de serviços públicos, e a efetividade dos cuidados em saúde mental de crianças e adolescentes para enfrentar os desafios do acesso limitado e da sobrecarga dos serviços de saúde.

O papel das escolas

As escolas são espaços críticos na promoção do bem-estar psicológico dos jovens. Além de serem um dos principais ambientes de socialização, elas oferecem uma oportunidade única para a identificação precoce de problemas emocionais e a promoção da saúde mental de forma estruturada.13 O contato prolongado que a maioria dos estudantes tem com suas escolas permite que toda comunidade escolar, e em especial os educadores, construam relações de confiança com os alunos, tornando-se figuras de apoio. Essa proximidade facilita o reconhecimento de mudanças comportamentais e sinais indicativos de dificuldades emocionais. Para jovens que enfrentam adversidades em casa, a escola pode representar um espaço de segurança e estabilidade, contribuindo para mitigar os efeitos de um ambiente familiar desestruturado.7, 14 No Brasil, a escola tem um papel ainda mais central: segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente,15 toda criança a partir dos 4 anos de idade deve estar na escola e tem direito à educação pública; e, muitas vezes, o primeiro e único contato do indivíduo com o Estado é a escola, o que faz dela, portanto, a ponte e a porta de entrada para todos os demais atendimentos de saúde e assistência social, por exemplo.

Contudo, a despeito do grande potencial da escola, diversos desafios ainda limitam sua capacidade de atuar efetivamente na promoção da saúde mental. Entre eles, a visão excessivamente técnico-centrada da saúde mental, que pode levar alguns profissionais da educação a acreditarem que seu papel se restringe ao ensino acadêmico, enquanto a promoção do bem-estar emocional seria responsabilidade exclusiva de psicólogos e outros profissionais da saúde. Essa perspectiva ignora o impacto que um ambiente acolhedor, respeitoso e aberto ao diálogo pode ter na estabilidade emocional dos alunos e na saúde mental da comunidade escolar como um todo. Para agravar essa situação, esses profissionais estão frequentemente sobrecarregados e com a própria saúde mental em xeque,16 além de não terem formação e suporte adequados para lidar com essas questões. A maioria dos educadores recebe pouca ou nenhuma formação sobre saúde mental ao longo de sua trajetória acadêmica e profissional, o que compromete sua confiança na hora de oferecer suporte a estudantes com dificuldades emocionais.17

O LSM é uma das estratégias mais promissoras para integrar a saúde mental no ambiente escolar, pois capacita educadores para atuarem como agentes de apoio na identificação precoce e no encaminhamento de alunos em sofrimento

A falta de formação específica e de recursos adequados dificulta a identificação de transtornos internalizantes, como ansiedade e depressão, cujos sintomas costumam ser menos disruptivos do que aqueles associados aos externalizantes, como agressividade ou comportamento opositor. Alunos com problemas externalizantes em geral chamam atenção por meio de comportamentos que interferem na dinâmica escolar, ao contrário daqueles que sofrem de transtornos internalizantes, que tendem a se isolar, apresentar queda no desempenho acadêmico ou manifestar sofrimento de formas menos visíveis, como fadiga, desmotivação e dificuldades de concentração. Como resultado, são subidentificados e têm menor probabilidade de receber o apoio necessário.18 Investir na capacitação dos profissionais da educação, integrando conhecimentos sobre saúde mental ao cotidiano escolar e fortalecendo a articulação entre escolas e serviços especializados, é uma forma de mitigar esse problema e garantir que nenhum aluno em sofrimento emocional fique sem o apoio devido.

Além da falta de formação específica de profissionais da comunidade escolar, o estigma e o clima escolar influenciam a percepção dos alunos da escola como um espaço de apoio à saúde mental. Atitudes estigmatizantes em relação a transtornos mentais também são adotadas por educadores que, mesmo inadvertidamente, contribuem para a hesitação dos alunos em buscar ajuda.17 Um clima negativo, caracterizado por baixa disciplina e relações conflituosas no ambiente escolar, agrava esse distanciamento. Dados do Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes (PISA) de 2018 mostram que o Brasil está entre os países com piores indicadores de clima disciplinar em salas de aula de linguagem, o que representa um desafio maior para a construção de um ambiente acolhedor e propício para conversas sobre saúde mental.19

O caminho para que as escolas cumpram e compreendam seu potencial como agentes de promoção da saúde mental passa pela capacitação dos educadores e criação de um ambiente escolar mais acolhedor, no qual estudantes se sintam seguros para expressar suas dificuldades e buscar apoio. E vale lembrar que a atuação dos educadores na promoção da saúde mental está alinhada à sua missão pedagógica e não implica diagnosticar ou tratar transtornos. Professores não substituem profissionais da saúde, mas podem contribuir significativamente quando garantem um ambiente seguro, respeitoso e encaminham para redes de apoio alunos que dela precisam. Essa orquestração integrada com a saúde e a assistência social aumenta as possibilidades de intervenção e cuidado, fortalecendo a rede de suporte disponível para os estudantes.

Letramento em saúde mental

Capacitar professores e educadores em saúde mental infantil é um componente essencial na promoção do bem-estar dos estudantes. Introduzido pelo pesquisador australiano Anthony Jorm e colaboradores no final da década de 1990, o conceito de letramento em saúde mental (LSM) é definido como “o conhecimento e crenças sobre transtornos mentais que auxiliam seu reconhecimento, manejo ou prevenção”.20 No entanto, o LSM vai além do conhecimento teórico sobre transtornos mentais: também inclui a capacidade de identificar sinais precoces de dificuldades emocionais, saber onde buscar informações confiáveis e oferecer suporte inicial a pessoas que enfrentam problemas de saúde mental.21

Nos últimos anos, programas voltados para o aumento do LSM entre professores têm ganhado popularidade, focando em transtornos específicos, como a depressão, ou em aspectos mais amplos, como autoestima e regulação emocional. As iniciativas partem da premissa de que o aumento do conhecimento dos educadores potencializa um maior apoio aos alunos, seja por meio de conversas sobre saúde mental ou pela oferta de suporte ativo em momentos de crise.18 Um exemplo relevante é o School Mental Health Package (Pacote de Saúde Mental Escolar), desenvolvido pelo Escritório Regional do Mediterrâneo Oriental da Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2016, que aborda temas como desenvolvimento infantil, estratégias de manejo comportamental, habilidades socioemocionais, criação de ambientes escolares saudáveis, identificação de sinais de alerta para transtornos psiquiátricos e intervenções escolares para diferentes condições de saúde mental.22

Os programas de LSM se mostram eficazes para melhorar o conhecimento de educadores e reduzir o estigma em relação à saúde mental, embora ainda existam lacunas na literatura.3 Pesquisas de longo prazo sobre o impacto dessas iniciativas são limitadas e há poucos estudos que comprovem que o aumento no conhecimento e nas atitudes dos educadores resulta, de fato, em mudanças concretas no comportamento, como um maior número de encaminhamentos de alunos para suporte adequado.18, 17 Além disso, o formato e a duração das capacitações disponíveis são muito variados e os efeitos dessas formações a longo prazo ainda não são bem compreendidos. Alguns estudos indicam que até mesmo um único dia de treinamento presencial, combinado com um módulo online, pode melhorar significativamente o conhecimento e as atitudes dos professores no curto prazo.18

Apesar dessas limitações, o LSM é uma das estratégias mais promissoras para integrar a saúde mental no ambiente escolar, pois capacita educadores para atuarem como agentes de apoio na identificação precoce e no encaminhamento de alunos em sofrimento. No Brasil, um programa online voltado para capacitar professores do ensino fundamental demonstrou ser mais eficaz do que materiais convencionais de ensino, promovendo maior aprendizado sobre transtornos mentais e reduzindo conceitos estigmatizantes.23 No entanto, seu impacto sobre atitudes foi menor do que sobre o conhecimento, evidenciando o desafio de transformar percepções enraizadas e a necessidade de abordagens que combinem conhecimento teórico com estratégias práticas.

O impacto do letramento em saúde mental pode ser maximizado com programas bem estruturados, adaptados ao contexto escolar, que ofereçam suporte contínuo aos educadores e sejam sustentáveis – relacionando-se com políticas públicas já existentes ou busquem inová-las. Isso inclui treinamentos que incorporam metodologias interativas, estudos de caso e espaços para reflexão e troca de experiências. Embora ainda seja necessário avançar na mensuração dos impactos desses programas, o LSM representa um caminho viável e escalável para fortalecer a saúde mental na escola, promovendo um ambiente mais acolhedor e sensível às necessidades emocionais dos alunos.

Intervenções com os Alunos

Além das intervenções focadas no letramento de educadores, ações diretamente com crianças e adolescentes nas escolas também podem desempenhar um papel importante na promoção da saúde mental.

As intervenções preventivas universais em saúde mental são estratégias voltadas para toda a população, independentemente do risco individual de desenvolver transtornos mentais. São aplicadas de forma ampla, sem distinção entre indivíduos que já apresentam sintomas e aqueles que não demonstram sinais de sofrimento psicológico. O objetivo principal é promover o bem-estar mental, reduzir fatores de risco e fortalecer fatores protetivos antes que problemas mais graves se manifestem.

Uma revisão focada em países de renda média e baixa (LMICs)11 encontrou evidências moderadas a fortes de que programas voltados à promoção da saúde mental em escolas e comunidades podem gerar benefícios significativos, tanto na redução de sintomas psicológicos como na mitigação de fatores de risco. Outro estudo24 destacou o impacto positivo de intervenções focadas em aprendizagem socioemocional, associando-as a melhorias no desempenho acadêmico em áreas como leitura, matemática e ciências.

No Brasil, foram investigadas diferentes estratégias para reduzir sintomas depressivos em adolescentes, comparando quatro abordagens: aumento da carga horária de educação física; um workshop para professores de educação física, totalizando quatro horas de treinamento; a combinação dessas duas estratégias; e um grupo controle. Os resultados mostraram que o workshop, que abordava aspectos pedagógicos e de saúde, incluindo saúde mental, foi eficaz na redução dos sintomas depressivos e do isolamento social entre os alunos, além de melhorar a qualidade do sono.25

Outro exemplo é o Programa Elos 2.0, versão brasileira do Good Behavior Game, um método comportamental voltado para a redução de comportamentos disruptivos em sala de aula.26 O estudo foi conduzido em 22 escolas públicas do Ceará, envolvendo mais de 2.000 crianças de 6 a 10 anos. Após um treinamento de 16 horas para os professores, metade das escolas foi aleatoriamente selecionada para implementar o programa. Os resultados foram positivos, mostrando melhorias na concentração e no comportamento pró-social dos alunos, além de uma chance quase cinco vezes maior de não apresentar comportamentos disruptivos em comparação ao grupo controle.

Intervenções preventivas universais também são aplicadas na prevenção do uso de substâncias. No entanto, programas que apenas informam sobre os prejuízos do consumo não têm demonstrado eficácia significativa.2 Em contrapartida, abordagens mais abrangentes, que incluem o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais, têm revelado melhores resultados na redução do uso de substâncias.2 No Brasil, o programa escolar #Tamojunto 2.0, adaptado do modelo europeu Unplugged,27 foi implementado com 5.000 alunos da 8ª série em São Paulo e no Ceará. Composto por 12 aulas de 50 minutos, que combinam informações sobre drogas com atividades voltadas para o fortalecimento de habilidades sociais, o programa demonstrou reduzir a probabilidade de início do consumo de álcool entre os estudantes.28

Apesar desses achados positivos, a eficácia das intervenções preventivas universais ainda é debatida na literatura científica. A primeira metanálise em rede sobre intervenções para prevenir ansiedade e depressão em crianças e jovens, uma técnica que combina os resultados de vários estudos para avaliar de forma mais ampla a efetividade das intervenções, encontrou poucas evidências que sustentem a efetividade dessas intervenções na prevenção desses transtornos.29

Algumas estratégias podem até mesmo ter efeitos adversos. Um estudo britânico analisou os impactos de uma intervenção escolar baseada em mindfulness (atenção plena),30 abordagem que busca aumentar a consciência sobre experiências internas, como pensamentos e sensações corporais, e externas, como estressores ambientais. A intervenção foi estruturada em dez sessões, combinando psicoeducação, discussões em sala de aula e práticas breves. Após receberem treinamento, os professores aplicaram o programa em suas turmas, que foram comparadas a estudantes de escolas que seguiram apenas o currículo socioemocional habitual. O estudo, que envolveu 84 escolas e 8.376 alunos, revelou que a intervenção não produziu efeitos positivos. Em alguns casos, os alunos que participaram do programa apresentaram uma leve piora em sintomas de hiperatividade, desatenção, transtorno do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo e sintomas emocionais, embora as diferenças tenham sido pequenas.

Finalmente, a distribuição de cartilhas informativas é uma estratégia amplamente utilizada, mas que sem ações complementares de engajamento ou acompanhamento, tende a ter baixa efetividade.31 Isso reforça a necessidade de estratégias mais interativas e sustentadas, que vão além da disponibilização de informação. Diante das evidências mistas sobre a eficácia da prevenção universal, outra possibilidade a ser considerada é a prevenção indicada, que se concentra em alunos que já apresentam sinais de sofrimento emocional ou risco aumentado para transtornos mentais. Em vez de aplicar intervenções amplas para toda a comunidade escolar, essa abordagem direciona esforços para grupos específicos, oferecendo suporte mais intensivo e personalizado.

As intervenções preventivas indicadas são direcionadas para jovens que já apresentam sintomas elevados de problemas de saúde mental. Um estudo analisou dados de 45 ensaios clínicos e constatou um efeito pequeno dessas intervenções na redução de sintomas de depressão e um efeito médio na redução de sintomas de ansiedade.7 Embora o impacto sobre a depressão tenha sido modesto, ele é comparável ao efeito de intervenções psicológicas em outros contextos. Em contrapartida, os efeitos da psicoterapia para ansiedade tendem a ser mais robustos fora do ambiente escolar, o que pode estar relacionado aos desafios específicos de implementar intervenções de alta qualidade nesse contexto, especialmente aquelas que exigem estratégias baseadas em exposição.

Um dos principais obstáculos identificados na revisão foi a baixa efetividade de intervenções conduzidas por funcionários da escola. Essa limitação é relevante, considerando a escassez de profissionais de saúde mental no ambiente escolar, o que torna essencial a busca por alternativas viáveis para ampliar o acesso a cuidados psicológicos. Modelos inovadores como o Shamiri (que significa prosperidade em suaíli) têm explorado essa possibilidade. Desenvolvido para adolescentes quenianos com sintomas de depressão e ansiedade, o Shamiri é uma intervenção breve composta por quatro sessões semanais de grupo, conduzidas por jovens adultos não especialistas. A abordagem foca em três componentes principais: mentalidade de crescimento (ensinando que as características pessoais podem ser desenvolvidas), gratidão (incentivando a valorização dos aspectos positivos da vida) e valores (ajudando os jovens a identificar e viver de acordo com seus princípios pessoais). O programa enfatiza o desenvolvimento de habilidades positivas e utiliza exemplos culturais locais, tornando-se acessível e relevante para os adolescentes. A proximidade etária entre facilitadores (18 a 26 anos) e participantes pode ser um fator-chave para os resultados positivos, que incluem a redução significativa dos sintomas de ansiedade e depressão.32

O formato da intervenção também influencia sua eficácia. No caso da depressão, apesar de alguns resultados positivos com intervenções em grupo como o modelo Shamiri, intervenções individuais mostraram-se mais eficazes, enquanto o oposto foi encontrado para a ansiedade.7 O formato em grupo pode ser particularmente vantajoso para jovens com ansiedade, pois oferece oportunidades de normalização, modelagem entre pares, reforço e exposição a situações sociais. Por outro lado, intervenções individuais talvez sejam mais adequadas para adolescentes com depressão, pois proporcionam um espaço mais personalizado para expressão emocional e elaboração de estratégias específicas para cada caso.

Uma outra revisão, focada exclusivamente em países de baixa e média renda, analisou 39 estudos de intervenções indicadas nas escolas.14 As abordagens avaliadas incluíram terapia cognitivo-comportamental, psicoeducação e promoção de atividade física. Embora os achados tenham apontado um efeito positivo para intervenções voltadas ao transtorno de estresse pós-traumático, não foram observados impactos significativos para ansiedade, depressão ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quando todos os estudos foram analisados em conjunto, entretanto, observou-se um efeito positivo geral na saúde mental dos participantes, o que sugere que intervenções indicadas podem trazer benefícios para crianças e adolescentes em contextos de maior vulnerabilidade.

A escola em situações de grandes crises

A escola também pode desempenhar um papel fundamental na mitigação dos efeitos de grandes crises na saúde mental de crianças e adolescentes, como no caso das enchentes no estado do Rio Grande do Sul (2024) e na Bahia (2022), e da seca e crise hídrica na Amazônia (2023). Quando conseguem permanecer abertas durante esses eventos, as escolas oferecem aos jovens uma rotina estável e um espaço de socialização, contribuindo para a resiliência coletiva. Além disso, possibilitam o acesso aos profissionais de saúde e a implementação de intervenções. De uma maneira geral, as intervenções nessas situações visam reduzir os danos iniciais do trauma; promover estratégias positivas de enfrentamento; e prevenir impactos a longo prazo. Via de regra, as intervenções criadas para esse contexto são pautadas por uma abordagem comunitária e multidisciplinar, que busca atender não apenas os estudantes, mas toda a comunidade escolar, incluindo educadores e funcionários administrativos, e, em alguns casos, familiares e profissionais externos, como agentes de segurança.33 Essas intervenções costumam seguir uma lógica estruturada em fases, que envolve desde a preparação e resposta imediata até a avaliação pós-crise.33 Um princípio central das intervenções é garantir a segurança física e emocional da comunidade escolar, promovendo a reconexão social e oferecendo espaços de escuta e validação das reações emocionais. A atuação das equipes de crise orienta-se comumente por uma hierarquia de necessidades: o restabelecimento da segurança, o suporte emocional e, quando necessário, encaminhamentos para atendimentos especializados. As ações podem incluir desde reuniões informativas até atividades educativas para o desenvolvimento de habilidades de enfrentamento e resiliência.33

Apesar da existência desses modelos, ainda são poucos os estudos que realmente testaram sua eficácia,33 em parte devido às particularidades desses contextos.

E a saúde mental dos professores?

Os professores enfrentam um risco elevado de desenvolver problemas de saúde mental, e são frequentes os relatos de burnout, sofrimento psicológico, ansiedade, depressão, fadiga, redução da autoconfiança e danos nas relações pessoais.34 Uma proporção significativa de professores do ensino médio apresenta níveis moderados a altos de burnout, com 28,1% sofrendo de exaustão emocional grave.35

O impacto desses sintomas vai além da saúde individual, uma vez que também afeta a qualidade do ensino, o desempenho e a permanência no trabalho.34 Professores que relatam alto nível de estresse relacionado à docência têm maior probabilidade de manifestar a intenção de deixar a profissão nos próximos cinco anos, demonstram menor satisfação e comprometimento com o trabalho e têm mais dificuldades em apoiar seus alunos emocional e academicamente.34 Dada a alta prevalência desses desafios e seus impactos negativos, é crucial investir em estratégias para fortalecer a saúde mental dos professores, reduzir o burnout e aumentar seu bem-estar, a fim de garantir a sustentabilidade dessa força de trabalho tão fundamental.

Uma revisão recente34 analisou 88 estudos focados na saúde mental e bem-estar dos professores, avaliando diferentes tipos de intervenção como atividades de mindfulness, relaxamento, e desenvolvimento de habilidades para manejo de estresse e relações interpessoais. De forma geral, houve efeitos positivos na redução do estresse, ansiedade, depressão e burnout, além de aumento no bem-estar dos participantes. Os resultados foram mais significativos em estudos que incluíram grupos controle, professores do ensino secundário e participantes que já apresentavam algum nível de sofrimento psicológico ou menor bem-estar antes da intervenção. Em termos de características dos programas, aqueles que empregaram habilidades cognitivo-comportamentais e foram adaptados ou desenvolvidos especificamente para professores escolares mostraram efeitos mais pronunciados.

No entanto, um desafio comum identificado foi a necessidade de tempo, esforço e recursos consideráveis por parte dos professores. Por exemplo, esses programas geralmente eram presenciais, realizados em grupos em espaços dedicados, e exigiam facilitadores treinados ou credenciados, externos à escola. A maioria dos programas incluía de uma a oito sessões, com duração de uma a quatro horas cada, ao longo de uma a 12 semanas, durante o tempo livre dos professores. Dada a carga de trabalho já pesada desses profissionais, não surpreende que o tempo tenha sido frequentemente identificado como uma barreira significativa para o engajamento e conclusão dos programas. As taxas de desistência corroboram essa barreira, alcançando até 66,67% nos grupos de intervenção, com uma média geral de 12,69%.34

Diante dessas dificuldades, é essencial explorar alternativas mais viáveis e acessíveis. Uma possibilidade seria oferecer programas online assíncronos, que poderiam reduzir a demanda de tempo e recursos, além de oferecer maior flexibilidade aos professores. Esses programas podem ser desenvolvidos de forma automatizada, com conteúdo pré-gravado e módulos interativos, minimizando a necessidade de especialistas treinados. Além disso, os professores completassem os módulos no seu próprio ritmo. Apesar do potencial dessas soluções, a revisão identificou apenas cinco programas online voltados para o bem-estar docente, o que sugere a necessidade de mais pesquisas sobre sua eficácia e implementação em larga escala.

O que deve ser feito

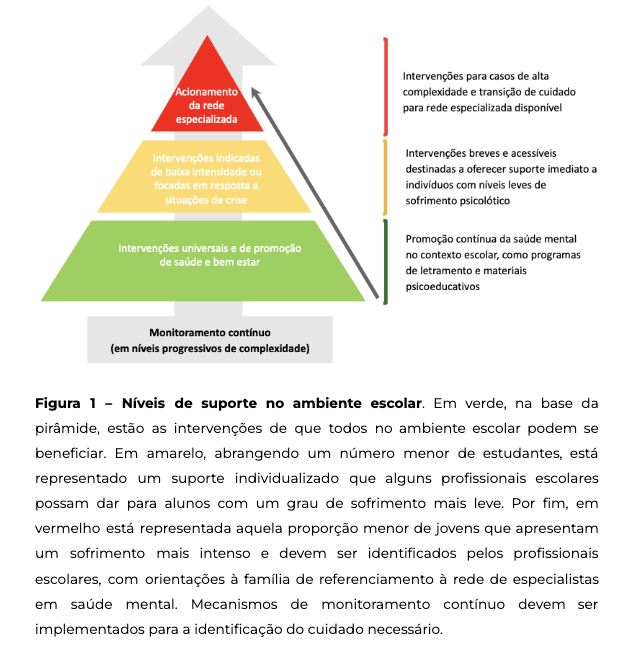

Promover a saúde mental e o bem-estar dentro das escolas é essencial para o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes. Para isso, é necessário um conjunto de estratégias que combinem diversos aspectos discutidos aqui, incluindo a capacitação da equipe escolar, a criação de um ambiente mais acolhedor e o desenvolvimento de abordagens que reconheçam diferentes níveis de necessidade de apoio entre os estudantes (Figura 1). Um maior letramento em saúde mental por parte dos educadores pode favorecer a identificação precoce de dificuldades emocionais e comportamentais de seus alunos, e também permitir que esses profissionais implementem ações preventivas e de promoção do bem-estar, com possíveis benefícios para sua própria saúde.

Uma abordagem eficaz deve incluir acesso a informações como o impacto das tecnologias na saúde mental, a relação entre sono e bem-estar, alimentação saudável, atividade física, manejo do estresse e estratégias para fortalecer habilidades socioemocionais. Além disso, deve estimular a expressão dos afetos, melhorar a comunicação e ensinar formas eficazes de pedir ajuda. Professores mais capacitados podem oferecer suporte a crianças que enfrentam dificuldades leves, além de reconhecer e encaminhar, de forma adequada, aquelas que necessitam de acompanhamento especializado. Alguns mecanismos de monitoramento de bem-estar e saúde mental dos jovens podem ser implementados para ajudar a identificar o nível de suporte necessário, como a aplicação de escalas padronizadas e a observação de métricas já habitualmente coletadas, como o nível de absenteísmo escolar.

A efetividade dessas intervenções depende de um planejamento participativo, com protagonismo juvenil, envolvendo ativamente toda a comunidade escolar – professores, alunos, profissionais de saúde e familiares – na construção e adaptação das estratégias conforme as necessidades locais. Esse processo de coprodução é importante porque torna os serviços mais relevantes às comunidades interessadas, garantindo que estejam alinhados com as necessidades reais e experiências vividas pelos usuários. Além disso, ele promove o empoderamento dessas comunidades, ao valorizar suas perspectivas e envolvê-las ativamente na construção de soluções, fortalecendo o sentimento de pertencimento e engajamento com o tratamento. A coprodução também contribui para a construção de confiança e colaboração entre profissionais e usuários, criando um ambiente mais aberto e respeitoso. Todo esse processo de desenvolvimento deve ser contínuo, com monitoramento sistemático e ajustes baseados no feedback dos participantes.36

O Centro Global de Saúde Mental de Crianças e Adolescentes da Fundação Stavros Niarchos (SNF) no Child Mind Institute (CMI) já vem atuando nessa linha. Desde 2021, ele participa da implementação de um modelo de letramento e suporte a professores da rede pública da Grécia por meio da Iniciativa de Saúde Mental Infantil e Adolescente (Child & Adolescent Mental Health Initiative – CAMHI – https://camhi.gr/en/). Financiada pela Global Health Initiative da SNF e coordenada pelo CMI, a iniciativa na Grécia é realizada em parceria com o Ministério da Saúde e redes locais de escolas e profissionais. O treinamento segue uma estrutura baseada na ciência da implementação,37 garantindo que a formação seja eficaz e adaptável ao contexto educacional grego. Combinando aprendizado síncrono (sessões ao vivo online e presenciais) e assíncrono (plataforma digital), o programa cobre temas como letramento em saúde mental, manejo de crises e estratégias para apoio psicossocial. O CAMHI opera por meio de hubs regionais em cinco cidades (Atenas, Tessalônica, Janina, Iráclio e Alexandrópolis), promovendo um envolvimento ativo da comunidade educacional local. O seu objetivo final é integrar essa capacitação ao sistema educacional grego, com o propósito de garantir sua sustentabilidade e um impacto duradouro na promoção da saúde mental de crianças e adolescentes.

Promover a saúde mental passa pela capacitação da equipe escolar, criação de um ambiente mais acolhedor e desenvolvimento de abordagens que reconheçam diferentes níveis de necessidade de apoio entre os estudantes

Agora, o Centro Global de Saúde Mental de Crianças e Adolescentes, através do Programa Juntô, expande essa abordagem para o Brasil, onde a necessidade de fortalecer o papel das escolas na promoção da saúde mental é igualmente urgente. Seguindo a mesma lógica de uma formação baseada em evidências e adaptada ao contexto local, o Centro Global está implementando um modelo de letramento em saúde mental para professores da rede pública, buscando estratégias que envolvam colaboração com a comunidade escolar e os próprios alunos. Uma abordagem participativa garante que as soluções sejam criadas e adaptadas conjuntamente, levando em conta as realidades e necessidades locais específicas. O modelo busca capacitar educadores para reconhecer sinais de sofrimento emocional, responder de forma adequada às necessidades dos estudantes e promover o acesso a suporte especializado quando necessário. Além da formação, a iniciativa se propõe a promover o desenvolvimento de ferramentas e recursos digitais que ampliem o acesso a informações confiáveis, com vistas ao fortalecimento do ecossistema de apoio à saúde mental nas escolas e das políticas públicas.

A atuação no Brasil combina pesquisa, formação, implementação e protagonismo juvenil, de modo a garantir que o programa seja embasado nas melhores práticas internacionais, sempre considerando as especificidades culturais e estruturais do sistema educacional brasileiro e do Sistema Único de Saúde (SUS). Como parte desse esforço, o Centro Global já conduziu a revisão de mais de 24 mil estudos no país para mapear o cenário da saúde mental infantojuvenil e embasar o desenvolvimento de políticas informadas por evidências.5 Além disso, parcerias estratégicas com gestores educacionais, profissionais da saúde e organizações locais visam assegurar que o modelo seja sustentável e ampliável, permitindo que professores e escolas desempenhem um papel mais ativo na promoção do bem-estar emocional de crianças e adolescentes em todo o Brasil.

*Este trabalho foi desenvolvido pelo Centro Global de Saúde Mental de Crianças e Adolescentes da Fundação Stavros Niarchos (SNF) no Child Mind Institute (CMI), no âmbito de sua Iniciativa Global de Saúde (Global Health Initiative).

*This work is conducted by the Stavros Niarchos Foundation (SNF) Global Center at the Child Mind Institute with founding support from the SNF as part of its Global Health Initiative (GHI).

NOTAS

1 Stockings, E., Hall, W. D., Lynskey, M., Morley, K. I., Reavley, N., Strang, J., Patton, G., & Degenhardt, L. (2016). Prevention, early intervention, harm reduction, and treatment of substance use in young people. The Lancet Psychiatry, 3(3), 280296. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)00002-X

2 Kessler, R. C., Berglund, P., Demler, O., Jin, R., Merikangas, K. R., & Walters, E. E. (2005). Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Archives of General Psychiatry, 62(6), 593602. https://doi.org/10.1001/archpsyc.62.6.593

3 Ma, T., Moore, J., & Cleary, A. (2022). Climate change impacts on the mental health and wellbeing of young people: a scoping review of risk and protective factors. Social Science & Medicine (1982), 301, 114888. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.114888

4 Bommersbach, T. J., McKean, A. J., Olfson, M., & Rhee, T. G. (2023). National Trends in Mental Health-Related Emergency Department Visits Among Youth, 2011-2020. JAMA, 329(17), 14691477. https://doi.org/10.1001/jama.2023.4809

5 Marchionatti, L. E., Campello, A. C., Veronesi, J. A., Ziebold, C., Tonon, A. C., Casella, C. B., Schafer, J. L., Madyun, A. N., Caye, A., Kieling, C., Rohde, L. A., Polanczyk, G. V., Mari, J., Rocha, R., Rosa, L., Rosa, D., Sanchez, Z. M., Bressan, R. A., Saxena, S., Salum, G. A. (2024). The science of child and adolescent mental health in Brazil: a nationwide systematic review and compendium of evidence-based resources (p. 2024.11.10.24317061). medRxiv. https://doi.org/10.1101/2024.11.10.24317061

6 Reardon, T., Harvey, K., Baranowska, M., OBrien, D., Smith, L., & Creswell, C. (2017). What do parents perceive are the barriers and facilitators to accessing psychological treatment for mental health problems in children and adolescents? A systematic review of qualitative and quantitative studies. European Child & Adolescent Psychiatry, 26(6), 623647. https://doi.org/10.1007/s00787-016-0930-6

7 Gee, B., Reynolds, S., Carroll, B., Orchard, F., Clarke, T., Martin, D., Wilson, J., & Pass, L. (2020). Practitioner Review: effectiveness of indicated school-based interventions for adolescent depression and anxiety – a meta-analytic review. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 61(7), 739756. https://doi.org/10.1111/jcpp.13209

8 Schleider, J. L., Mullarkey, M. C., Fox, K. R., Dobias, M. L., Shroff, A., Hart, E. A., & Roulston, C. A. (2022). A randomized trial of online single-session interventions for adolescent depression during COVID-19. Nature Human Behaviour, 6(2), 258268. https://doi.org/10.1038/s41562-021-01235-0

9 Thornicroft, G. (2007). Most people with mental illness are not treated. Lancet (London, England), 370(9590), 807808. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61392-0

10 Whitney, D. G., & Peterson, M. D. (2019). US National and State-Level Prevalence of Mental Health Disorders and Disparities of Mental Health Care Use in Children. JAMA Pediatrics, 173(4), 389-391. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2018.5399

11 Barry, M. M., Clarke, A. M., Jenkins, R., & Patel, V. (2013). A systematic review of the effectiveness of mental health promotion interventions for young people in low and middle income countries. BMC Public Health, 13(1), 835. https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-835

12 Fatori, D., Salum, G. A., Rohde, L. A., Pan, P. M., Bressan, R., Evans-Lacko, S., Polanczyk, G., Miguel, E. C., & Graeff-Martins, A. S. (2019). Use of mental health services by children with mental disorders in two major cities in Brazil. Psychiatric Services (Washington, D.C.), 70(4), 337341. https://doi.org/10.1176/appi.ps.201800389

13 Greenberg, M. T., & Abenavoli, R. (2017). Universal interventions: fully exploring their impacts and potential to produce population-level impacts. Journal of Research on Educational Effectiveness, 10(1), 40-67. https://doi.org/10.1080/19345747.2016.1246632

14 Grande, A. J., Hoffmann, M. S., Evans-Lacko, S., Ziebold, C., de Miranda, C. T., Mcdaid, D., Tomasi, C., & Ribeiro, W. S. (2022). Efficacy of school-based interventions for mental health problems in children and adolescents in low and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis. Frontiers in Psychiatry, 13, 1012257. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.1012257

15 Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990.

16 Agyapong, B., Obuobi-Donkor, G., Burback, L., & Wei, Y. (2022). Stress, burnout, anxiety and depression among teachers: a scoping review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(17), 10706. https://doi.org/10.3390/ijerph191710706

17 Yamaguchi, S., Foo, J. C., Nishida, A., Ogawa, S., Togo, F., & Sasaki, T. (2020). Mental health literacy programs for school teachers: a systematic review and narrative synthesis. Early Intervention in Psychiatry, 14(1), 1425. https://doi.org/10.1111/eip.12793

18 Anderson, M., Werner-Seidler, A., King, C., Gayed, A., Harvey, S. B., & ODea, B. (2019). Mental health training programs for secondary school teachers: a systematic review. School Mental Health, 11(3), 489508. https://doi.org/10.1007/s12310-018-9291-2

19 OECD. (2018). The Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 Brazil. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/about/programmes/edu/pisa/publications/national-reports/pisa-2018/featured-country-specific-overviews/PISA2018_CN_BRA.pdf

20 Jorm, A. F., Korten, A. E., Jacomb, P. A., Christensen, H., Rodgers, B., & Pollitt, P. (1997). Mental health literacy: a survey of the publics ability to recognise mental disorders and their beliefs about the effectiveness of treatment. Medical Journal of Australia, 166(4), 182186. https://doi.org/10.5694/j.1326-5377.1997.tb140071.x

21 Prabhu, S. G., Mallikarjun, P. K., Palmer, A., Nag, R., Khadeparkar, P., Arelingaiah, M., Lakshman, K. A., Podiya, J. K., Navaneetham, J., & Hugh-Jones, S. (2024). Mental health literacy in secondary school teachers and interventions to improve it: a systematic review and narrative synthesis. Journal of Mental Health (Abingdon, England), 120. https://doi.org/10.1080/09638237.2024.2426994

22 Elyamani, R., Nour, O., Singh, R., Saeed, K., Musa, A., Alkubaisi, N., & Bougmiza, M. I. (2024). The effectiveness of the WHO School Mental Health Package in promoting mental health literacy among secondary school teachers in Qatar: a randomized controlled trial. BMC Public Health, 24(1), 1883. https://doi.org/10.1186/s12889-024-19263-6

23 Pereira, C. A., Wen, C. L., Miguel, E. C., & Polanczyk, G. V. (2015). A randomised controlled trial of a web-based educational program in child mental health for schoolteachers. European Child & Adolescent Psychiatry, 24(8), 931940. https://doi.org/10.1007/s00787-014-0642-8

24 Corcoran, R. P., Cheung, A. C. K., Kim, E., & Xie, C. (2018). Effective universal school-based social and emotional learning programs for improving academic achievement: a systematic review and meta-analysis of 50years of research. Educational Research Review, 25, 5672. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2017.12.001

25 Lima, R. A., de Barros, M. V. G., Bezerra, J., dos Santos, S. J., Monducci, E., Rodriguez-Ayllon, M., & Soares, F. C. (2022). Universal school-based intervention targeting depressive symptoms in adolescents: a cluster randomized trial. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 32(3), 622631. https://doi.org/10.1111/sms.14115

26 Caetano, S. C., Mariano, M., da Silva, A. R., Mendes-Sousa, M. M., Ferreira, N. A., Cogo-Moreira, H., Mari, J. J., & Sanchez, Z. M. (2024). Effectiveness of the Elos 2.0 Program, a classroom Good Behavior Game version in Brazil. International Journal of Mental Health and Addiction, 117. https://doi.org/10.1007/s11469-024-01256-6

27 Kreeft, P. V. D., Wiborg, G., Galanti, M. R., Siliquini, R., Bohrn, K., Scatigna, M., Lindahl, A.-M., Melero, J. C., Vassara, M., Faggiano, F., & The Eu-Dap Study Group. (2009). Unplugged: a new European school programme against substance abuse. Drugs: Education, Prevention and Policy, 16(2), 167181. https://doi.org/10.1080/09687630701731189

28 Sanchez, Z. M., Valente, J. Y., Galvão, P. P., Gubert, F. A., Melo, M. H. S., Caetano, S. C., Mari, J. J., & Cogo-Moreira, H. (2021). A cluster randomized controlled trial evaluating the effectiveness of the school-based drug prevention program #Tamojunto2.0. Addiction (Abingdon, England), 116(6), 15801592. https://doi.org/10.1111/add.15358

29 Caldwell, D. M., Davies, S. R., Hetrick, S. E., Palmer, J. C., Caro, P., López-López, J. A., Gunnell, D., Kidger, J., Thomas, J., French, C., Stockings, E., Campbell, R., & Welton, N. J. (2019). School-based interventions to prevent anxiety and depression in children and young people: a systematic review and network meta-analysis. The Lancet Psychiatry, 6(12), 10111020. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(19)30403-1

30 Kuyken, W., Ball, S., Crane, C., Ganguli, P., Jones, B., Montero-Marin, J., Nuthall, E., Raja, A., Taylor, L., Tudor, K., Viner, R. M., Allwood, M., Aukland, L., Dunning, D., Casey, T., Dalrymple, N., De Wilde, K., Farley, E.-R., Harper, J., Williams, J. M. G. (2022). Effectiveness and cost-effectiveness of universal school-based mindfulness training compared with normal school provision in reducing risk of mental health problems and promoting well-being in adolescence: The MYRIAD cluster randomised controlled trial. Evidence-Based Mental Health, 25(3), 99109. https://doi.org/10.1136/ebmental-2021-300396

31 Sharpe, H., Patalay, P., Vostanis, P., Belsky, J., Humphrey, N., & Wolpert, M. (2017). Use, acceptability and impact of booklets designed to support mental health self-management and help seeking in schools: Results of a large randomised controlled trial in England. European Child & Adolescent Psychiatry, 26(3), 315324. https://doi.org/10.1007/s00787-016-0889-3

32 Osborn, T. L., Venturo-Conerly, K. E., Arango G., S., Roe, E., Rodriguez, M., Alemu, R. G., Gan, J., Wasil, A. R., Otieno, B. H., Rusch, T., Ndetei, D. M., Wasanga, C., Schleider, J. L., & Weisz, J. R. (2021). Effect of Shamiri Layperson-Provided Intervention vs Study Skills Control Intervention for Depression and Anxiety Symptoms in Adolescents in Kenya: a randomized clinical trial. JAMA Psychiatry, 78(8), 829837. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2021.1129

33 Sokol, R. L., Heinze, J., Doan, J., Normand, M., Grodzinski, A., Pomerantz, N., Scott, B. A., Gaswirth, M., & Zimmerman, M. (2021). Crisis interventions in schools: a systematic review. Journal of School Violence, 20(2), 241260. https://doi.org/10.1080/15388220.2021.1879098

34 Beames, J. R., Spanos, S., Roberts, A., McGillivray, L., Li, S., Newby, J. M., ODea, B., & Werner-Seidler, A. (2023). Intervention programs targeting the mental health, professional burnout, and/or wellbeing of school teachers: systematic review and meta-analyses. Educational Psychology Review, 35(1), 26. https://doi.org/10.1007/s10648-023-09720-w

35 García-Carmona, M., Marín, M. D., & Aguayo, R. (2019). Burnout syndrome in secondary school teachers: a systematic review and meta-analysis. Social Psychology of Education, 22(1), 189-208. https://doi.org/10.1007/s11218-018-9471-9

36 Norton, M. J. (2021). Co-production within child and adolescent mental health: a systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(22), 11897. https://doi.org/10.3390/ijerph182211897

37 Walker, S. C., Wissow, L., Gubner, N. R., Ngo, S., Szatmari, P., & Servili, C. (2024). Scale-up of global child and youth mental health services: a scoping review. Administration and Policy in Mental Health, 51(6), 935969. https://doi.org/10.1007/s10488-024-01400-3