EM FOCO

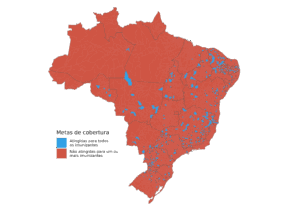

O QUE PENSAM OS BRASILEIROS SOBRE A VACINAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM 2023 é uma pesquisa elaborada pela Rede de Pesquisa Solidária em Políticas Públicas e Sociedade, com apoio da Fundação José Luiz Setúbal. Das 2.129 pessoas com idade de 18 anos ou mais que foram ouvidas, representando as cinco regiões brasileiras (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul), 61,48% eram pais e mães. Os entrevistados responderam a uma série de questões específicas sobre vacinação de crianças e adolescentes entre 29 de julho e 3 de agosto de 2023.

Costuma-se discutir a hesitação vacinal – a relutância ou resistência de uma pessoa em receber vacinas e em vacinar os filhos – como se fosse algo uniforme para todas as doenças e se baseasse acima de tudo na falta de confiança na segurança e na eficácia das vacinas, descrença que foi alimentada pelos recentes ataques de grupos antivacina e campanhas de desinformação.

O fenômeno da hesitação vacinal, que também inclui o simples atraso na imunização, é porém multifatorial e bem mais complexo. A confiança nas vacinas está em queda no mundo todo, assim como a cobertura vacinal, mas há pelo menos outros dois aspectos, além da confiança, que influenciam diretamente a aceitação da vacinação: a percepção do risco que uma doença representa e a facilidade para receber a imunização. Foi para buscar entender com mais profundidade as razões para a hesitação vacinal no Brasil que um grupo de pesquisadores, que inclui os integrantes da ampla Rede de Pesquisa Solidária em Políticas Públicas e Sociedade,1 realizou em 2023 uma detalhada pesquisa de opinião, cujos resultados estão sendo analisados para a publicação de artigos que estimulem novas investigações e reflexões sobre o assunto. A pesquisa teve apoio da Fundação José Luiz Setúbal.

Os dados preliminares mostram as vacinas ainda são bem aceitas no Brasil, principalmente quando elas são recomendadas por profissionais de saúde. Indicam também que a hesitação é desigual e depende da percepção da gravidade de cada doença. A aceitação da imunização contra uma doença tida como muito perigosa, como a meningite, por exemplo, tende a ser bem maior do que a média para outras vacinas.

Um dos recortes da análise das respostas da pesquisa evidencia que a vacina contra a covid-19 é uma das que mais sofre com a hesitação quando se trata da disposição de pais e responsáveis para imunizar crianças. Em parte, essa postura pode ser atribuída à “hesitação” promovida pelo governo que a população brasileira testemunhou entre 2021 e 2022, durante as longas discussões para a liberação da vacina contra o SARS-CoV-2 para cada faixa etária infantil. Além disso, pesa também a ideia, muito reforçada naquela época, de que a covid-19 não era uma ameaça grave para as crianças em comparação com a população adulta e especialmente os idosos.

Uma parte importante da pesquisa dedicou-se a avaliar a recepção da vacinação nas escolas, que pode ser uma estratégia importante para aumentar a cobertura vacinal. Os dados revelaram certa oposição de grupos conservadores a essa iniciativa. Entrevistados que se disseram evangélicos demonstraram menos chance de aceitar a imunização escolar que católicos, por exemplo, o que se alinha à reticência que esses grupos demonstram em relação à influência do ambiente escolar sobre crianças e adolescentes.

A pesquisa de opinião realizou no total 2.129 entrevistas domiciliares, em uma amostra representativa da população brasileira e das regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul, entre os dias 29 de julho e 3 de agosto de 2023, de modo a permitir diferentes recortes e análises estatísticas. Pelo menos três artigos resultantes da pesquisa estão em preparação.

A definição dos chamados 3Cs (confiança, complacência e conveniência) que podem levar à hesitação vacinal data de 2014 e é de autoria do Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização (SAGE) da Organização Mundial da Saúde.2 Confiança, nessa formulação, é mais do que uma pessoa acreditar que a vacina seja segura e eficaz. Refere-se também à confiança no sistema que disponibiliza a imunização, incluindo os profissionais de saúde, e na motivação daqueles que definem as políticas de vacinação.

O Brasil tem uma longa tradição de confiança nas vacinas, com o sucesso do Plano Nacional de Imunizações, criado em 1973. O que a pesquisa de opinião realizada em 2023 indica, e esse é um dado a ser comemorado, é que a confiança permanece. Em dados descritivos, nenhuma região teve resposta positiva inferior a 95% quando responsáveis por menores de 14 anos foram questionados se haviam dado a seus filhos as vacinas que integram o calendário do PNI e que foram sugeridas pela equipe de saúde.

Um estudo retrospectivo publicado em 2020 na revista Lancet3 pelo Projeto de Confiança na Vacina, do Departamento de Epidemiologia de Doença Infecciosa da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres (Reino Unido), avaliou a variação da confiança nas vacinas entre 2015 e 2019 em 149 países, e mostrou que a credibilidade da imunização está sujeita a mudanças rápidas em um país, sendo suscetível a incidentes de repercussão local e internacional, a ataques de desinformação e a instabilidades políticas, que precisam ser estudados mais a fundo. A análise encontrou, por exemplo, quedas de confiança acentuadas no Afeganistão, no Azerbaijão, no Paquistão, na Nigéria, na Indonésia e na Sérvia.

Para o Brasil, mesmo antes da epidemia de covid-19 e do aumento do alcance das campanhas antivacina, os números desse estudo mostravam que a confiança já estava em queda: em 2015, a proporção dos que concordavam fortemente com a afirmação “Vacinas são seguras” era de 73%; em 2019, havia caído para 63%. Para a afirmação “Vacinas são efetivas”, em 2015 no Brasil 76% concordavam fortemente, contra 56% em 2019.

OS CHAMADOS 3Cs

Complacência

Percepção de que os riscos de doenças preveníveis através da vacinação são baixos e, portanto, de que não existe necessidade de prevenção dessas doenças

Conveniência

Disponibilidade física de imunizantes, acessibilidade geográfica e financeira; atratividade dos serviços de vacinação ofertados

Confiança

Confiança na efetividade e na segurança das vacinas; no sistema que disponibiliza os imunizantes e nas motivações daqueles responsáveis pela formulação de políticas de vacinação

Conveniência

Em uma das análises estatísticas dos dados da pesquisa de opinião realizada entre julho e agosto de 2023 no Brasil, nosso grupo de pesquisadores⁴ usou dados de respondentes responsáveis por crianças e adolescentes com menos de 17 anos para calcular as chances de eles autorizarem a vacinação de seus dependentes na escola, considerando a imunização contra influenza (gripe), HPV (vírus do papiloma humano, ligado ao câncer de colo do útero), covid-19 e dengue.

No geral, pela análise apenas 7,5% dos entrevistados não permitiriam que seu(s) filho(s) ou dependente(s) participassem do programa de vacinação escolar para nenhuma das quatro vacinas mencionadas, o que é uma mostra de que a confiança na vacina e no sistema ainda permanece. O alto nível de aceitação aponta também para a importância do item conveniência para a hesitação vacinal.

A vacinação nas escolas tem o potencial de facilitar a vida dos responsáveis, já que não exige deslocamento a um posto de saúde. Ademais, tem a vantagem de cumprir um papel educativo na conscientização de crianças e adolescentes sobre a importância da vacina. Também já se demonstrou que a imunização escolar consegue bloquear a transmissão durante surtos.5

Para vacinas com faixas etárias alvo mais altas, como a contra HPV (indicada atualmente pelo PNI para a idade de 9 a 14 anos), a imunização na escola derruba um dos grandes obstáculos, que é conseguir chegar a esse público, em termos operacionais. Além disso, oferecer a vacina em escolas é uma das formas de dar mais voz e influência a crianças e adolescentes na decisão sobre a vacinação.

Os resultados da análise multivariada dos dados6 indicam que a maioria dos responsáveis reportou que apoiaria a vacinação de seus filhos na escola. No entanto, um número maior de responsáveis, pais e mães não querem que os filhos participem da vacinação escolar contra covid-19 (21,1%) em comparação com outras vacinas, como dengue (13,6%), HPV (13,9%) e gripe (12,3%). Entre essas últimas três vacinas, as diferenças nas taxas de aceitação não foram estatisticamente significativas.

Um dos motivos para essa apreensão maior em vacinar contra a covid-19 é o contexto em que as vacinas para crianças foram aprovadas no Brasil. O contexto é, aliás, um quarto “C” entre os fatores que podem determinar a hesitação vacinal, de acordo com outro modelo, o dos 5C: confiança, complacência, conveniência, contexto e comunicação.7

O então presidente Jair Bolsonaro implementou políticas que questionaram e retardaram o início da vacinação contra covid-19 em crianças. Seu governo realizou audiências públicas sobre o assunto, chegando a aventar que os responsáveis tivessem que assinar termos de autorização para permitir a vacinação de crianças, algo que não é exigido para nenhuma imunização no Brasil. O ex-presidente também pressionou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a não autorizar a vacina para faixas etárias mais baixas, além de trabalhar para influenciar a opinião pública com dúvidas sobre a vacina em declarações como “A minha filha de 11 anos não será vacinada”.

Outra hipótese para a hesitação maior dos entrevistados em relação à vacina contra a covid-19 poderia ser o fato de se tratar de uma vacina relativamente nova. Os resultados da mesma análise relativos à imunização contra a dengue, porém, parecem desmontar essa hipótese. No momento em que o questionário foi aplicado, a imunização contra a dengue ainda nem havia sido incorporada ao PNI (o que aconteceu em dezembro de 2023), ou seja, também se tratava de algo novo. Mesmo assim, controlando-se todos os outros fatores, não houve hesitação maior para ela, ao contrário do que aconteceu com a vacina da covid-19. O segundo artigo derivado do nosso questionário, inclusive, dirá respeito exatamente à imunização contra a dengue.

A vacinação nas escolas tem o potencial de facilitar a vida dos responsáveis e tem a vantagem de cumprir um papel educativo na conscientização de crianças e adolescentes sobre a importância da vacina

Complacência

Desde o início da pandemia de covid-19, no mundo todo e em especial no Brasil, a comunicação pública ressaltou que a doença era menos perigosa para crianças, relativizando o risco do SARS-CoV-2 para essa faixa etária, em comparação a pessoas mais velhas ou com comorbidades. Isso reduziu a percepção de risco e, quando a imunização foi liberada para essa população, muitas crianças e adolescentes já tinham tido a doença, o que pode ter contribuído para alimentar a sensação de que não havia mais a necessidade de vacinar. Esse é o “C” da complacência: é um item que indica até que ponto as pessoas estão dispostas a assumir o risco de ter a doença.

Uma observação importante que resulta desses estudos sobre hesitação é que é preciso ter cuidado, em termos de comunicação pública, para não estimular a complacência, não só em relação à covid-19, mas a outras doenças. Esse tipo de mensagem que ameniza o risco de uma doença, quando atinge as crianças, pode acabar “transbordando” para outras enfermidades e se manter por toda a vida adulta da pessoa, influenciando a cobertura vacinal até da geração seguinte.

Uma outra razão para que exista alta complacência em relação a algumas doenças é o desconhecimento das consequências dos vírus e bactérias combatidos pelas vacinas. Trata-se do produto indesejado de um grande sucesso: como, devido à vacinação, não existem mais no Brasil doenças como a paralisia infantil, e reduziu-se muito a prevalência de outras infecções, como o sarampo, a caxumba e a varicela, a população não vivencia de perto seus efeitos negativos e deixa de ter percepção de risco. Não fica sabendo do primo, do vizinho, ou do amiguinho da escola que teve sarampo, da criança que foi internada com complicação de catapora ou do bebê surdo porque a mãe teve rubéola na gestação. Nem vê crianças de muleta ou cadeira de rodas por causa da poliomielite.

Esse tipo de mensagem que ameniza o risco de uma doença, quando atinge as crianças, pode acabar “transbordando” para outras enfermidades e se manter por toda a vida adulta da pessoa, influenciando a cobertura vacinal até da geração seguinte

De outro lado, para vírus como o HPV, as consequências são mais invisíveis. A ideia de que um vírus possa estar relacionado ao desenvolvimento de um câncer, como ocorre com o HPV e o câncer de colo do útero, não é tão disseminada na sociedade e reduzir a complacência depende de que haja letramento vacinal.

Se uma alta complacência eleva a hesitação vacinal, o contrário também é verdadeiro. Nos dados descritivos da mesma pesquisa de opinião, sem considerar a questão da vacinação nas escolas, observou-se uma baixíssima complacência para a meningite, doença que causou uma epidemia principalmente em São Paulo nos anos 1970, com um número estimado de 2.500 mortes.7

A meningite atinge as meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, e, na forma mais grave, a bacteriana, pode deixar sequelas neurológicas, como perda de visão e audição, além de colocar a vida da pessoa em risco, em especial bebês e crianças pequenas.

Foi questionado aos entrevistados que tinham filhos se concordavam ou discordavam da seguinte afirmação: “Tomar vacina contra a meningite é importante para prevenir sintomas da doença”. Em média, no país todo, 95,3% disseram concordar plenamente. Menos de 1% dos respondentes disse discordar plenamente da afirmação. O risco da meningite é um que os pais não estão dispostos a correr.

Agenda conservadora

No recorte da pesquisa que trata da análise estatística dos fatores que explicam a relutância em permitir a vacinação de crianças e adolescentes na escola, controlando-se por outros fatores socioeconômicos relevantes, as chances de responsáveis que se autodeclararam evangélicos recusarem a imunização nas escolas eram 1,75 vez maiores (75% mais altas) em comparação a responsáveis de outras religiões.

A aplicação de vacinas nas escolas, sempre com o consentimento dos responsáveis, consegue suprir atrasos na caderneta de vacinação de alunos e administrar eventuais doses de reforço com versões mais atualizadas das vacinas, conforme elas vão sendo desenvolvidas e incluídas no PNI

A mesma análise não detectou influência sobre essa decisão nem dos diferentes níveis de educação, nem da localização geográfica dos respondentes. Quando isoladas, outras religiões autodeclaradas (católicos, não denominacionais e outros) também não foram determinantes na chance ou não de permitir a vacinação escolar.

Essa observação da pesquisa parece ter detectado um movimento na mesma linha de reticência à escola como instituição manifestada por um setor do movimento evangélico e da agenda conservadora de costumes, que a percebe como um espaço de exposição de crianças e adolescentes a influências consideradas negativas, como a educação sexual e aquilo que essa parcela conservadora chama de ideologia de gênero.

Outro dado interessante encontrado foi que, ao dividir o grupo por faixa etária dos filhos, a chance de aceitar a vacinação nas escolas foi menor para responsáveis que apenas tivessem filhos de 5 anos ou menos, se comparados com pais que têm crianças mais velhas, independentemente da idade dos pais. Ou seja, o que influenciou na decisão sobre a vacina escolar foi a idade dos filhos, e não a geração dos pais. Pode-se especular que esses pais e mães mais recentes não tenham muita experiência ainda com o ambiente escolar, ou que tenham sido alvo de movimentos antivacina mais intensos durante a pandemia de covid-19. É um terreno para novos estudos.

Um terceiro artigo que está em produção, derivado do mesmo questionário de opinião aplicado em 2023, é dedicado à influência da comunicação. Uma das perguntas foi se informações negativas sobre as vacinas – a respeito de preocupação com eventuais efeitos adversos, por exemplo – fariam a pessoa desistir de se vacinar, ou de vacinar as crianças sob sua responsabilidade. Os resultados, ainda inéditos, são muito claros em mostrar que a relutância em vacinar aumenta dependendo não só das informações que a pessoa recebe, mas também de como elas são mediadas, ou seja, de que maneira elas chegam. A hesitação vacinal cresce quando esse tipo de informação chega à pessoa via profissional de saúde, em comparação a quando chega por intermédio de outros atores sociais, como políticos e outros comunicadores.

De acordo com os resultados sobre os quais os pesquisadores estão trabalhando, pessoas jovens (entre 18 e 24 anos) estão ainda mais sujeitas a desistir da vacina quando ouvem preocupações vindas de profissionais de saúde. E a hesitação gerada por essas informações tem um efeito generalizado, em todas as faixas etárias: faz a pessoa tender a desistir de vacinar a si própria, e também desistir de vacinar seus dependentes.

O estudo sobre a aceitação da vacinação nas escolas, quando publicado, deve ser o primeiro a avaliar a confiança de responsáveis nesse tipo de campanha escolar, e os sobre a vacinação contra a dengue e sobre a comunicação lançarão mais luz sobre esses pontos ainda pouco estudados.

Pesquisas detalhadas como as resultantes desse questionário sobre hesitação vacinal, envolvendo pesquisadores de múltiplas áreas do conhecimento – como cientistas políticos, sociólogos, sanitaristas, psicólogos, médicos e economistas, entre outros –, são essenciais para compreender de forma mais granular as motivações que estão por trás da hesitação vacinal no país. As observações podem ajudar as autoridades públicas e a sociedade civil a buscar soluções de forma mais criativa e a balizar as estratégias de comunicação e a adotar políticas públicas mais adequadas que atendam a todos os aspectos que contribuem para a hesitação vacinal.

Segunda chance

A maior preocupação das autoridades de saúde com a queda da cobertura vacinal está relacionada à imunização dos bebês e crianças pequenas. É ao longo dos primeiros 18 meses de vida que está o “grosso” das vacinas do calendário, que previnem doenças em uma fase de vida em que as crianças estão mais vulneráveis a complicações. E esse público não é diretamente beneficiado por programas de imunização nas escolas.

Por outro lado, a aplicação de vacinas nas escolas, sempre com o consentimento dos responsáveis, consegue suprir atrasos na caderneta de vacinação de alunos e administrar eventuais doses de reforço com versões mais atualizadas das vacinas, conforme elas vão sendo desenvolvidas e incluídas no Plano Nacional de Imunizações (PNI).

O impacto positivo disso pode ser sentido inclusive na geração seguinte, que estará mais protegida se as gestantes tiverem um bom histórico vacinal. Além de as vacinas tomadas antes da gestação protegerem contra doenças virais que podem afetar o bebê dentro do útero (como a rubéola), há evidências de que parte da imunidade seja transferida para o bebê durante a gravidez, sob a forma de anticorpos, como acontece com a coqueluche.

Foi sancionada em junho de 2024 no Brasil a Lei 14.886, que institui o Programa Nacional de Vacinação nas Escolas Públicas. O texto prevê que sejam realizadas campanhas anuais dentro das escolas de ensino infantil e fundamental, na época da vacinação contra a influenza (gripe), com aviso prévio aos responsáveis. A iniciativa é extensível às escolas particulares e à comunidade em torno dos estabelecimentos de ensino, desde que haja doses disponíveis, e deve abranger, além da vacina contra a gripe, a atualização da caderneta de cada aluno e eventuais outras campanhas.

Se implementado, o programa substituirá as iniciativas apenas pontuais de vacinação escolar que vêm sendo realizadas pelo Brasil. O projeto original (PL 826/2019) previa que as escolas notificassem a unidade de saúde sobre alunos que não tivessem comparecido à campanha de vacinação, mas esse trecho foi vetado, pelo acordo fechado para a aprovação. Seria um monitoramento que facilitaria a busca ativa, por equipes de saúde, de crianças e adolescentes não vacinados.

Alguns estados, como São Paulo, determinam por lei a apresentação pelos responsáveis de caderneta de vacinação atualizada de crianças e adolescentes. Há projetos em tramitação para que a obrigatoriedade se torne nacional. A checagem da carteira de imunização pelas escolas é uma das estratégias recomendadas pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) para melhorar a cobertura vacinal.

A autora

Lorena Guadalupe Barberia é professora livre-docente do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo e coordenadora científica da Rede de Pesquisa Solidária em Políticas Públicas e Sociedade.

Este artigo contou com a colaboração de Fernanda Ravagnani. Jornalista formada pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (USP), atua também como redatora e tradutora, com experiência em divulgação científica e jornalismo de saúde.

NOTAS

1 A Rede de Pesquisa Solidária em Políticas Públicas e Sociedade é formada por cientistas políticos, sociólogos, sanitaristas, psicólogos, médicos e economistas, entre outros, e foi criada em 2020 em meio à crise da covid-19, com o objetivo de subsidiar a tomada de decisões na gestão pública. Os pesquisadores provêm de instituições como a Universidade de São Paulo, a Fiocruz, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade de Brasília e Universidade Federal de Alagoas, em contato com centros de excelência como a Universidade de Oxford (Reino Unido), a CONICET (Argentina), a Universidade de Harvard, a Universidade de Tulane e a Universidade Texas A&M (as três últimas nos Estados Unidos).

2 MacDonald NE, SAGE Working Group on Vaccine Hesitancy. Vaccine hesitancy: Definition, scope and determinants. Vaccine 2015;33:4161-4. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2015.04.036.

3 Mapping global trends in vaccine confidence and investigating barriers to vaccine uptake: a large-scale retrospective temporal modelling study. De Figueiredo, Alexandre et al. The Lancet, Volume 396, edição 10255, 898 – 908. Disponível em https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31558-0/

4 Os autores do artigo Hesitação de responsáveis em vacinar seus filhos contra covid-19, HPV, influenza e dengue, que está em fase de parecer para publicação, são: Lorena G. Barberia, Isabel Costa Rosa Seelaender, Rebeca de J. Carvalho, José Cassio de Moraes, Natália de Paula Moreira, Marcel de Toledo Vieira, Dara Aparecida Vilela Pinto e Tatiane C. Moraes de Sousa.

5 Arnedo-Pena A, Puig-Barberà J, Aznar-Orenga MA, et al. Varicella Vaccine Effectiveness during an Outbreak in a Partially Vaccinated Population in Spain. The Pediatric Infectious Disease Journal 2006; 25: 774-8; e Marathe A, Lewis B, Barrett C, et al. Comparing effectiveness of top-down and bottom-up strategies in containing influenza. PLoS One 2011; 6: e25149.

6 A análise do artigo usa o conceito de razão de chances, uma técnica que permite calcular a chance de proposições binárias, ou seja, a chance de algo acontecer em comparação à de algo não acontecer, isolando apenas uma variável.

7 Betsch C, Schmid P, Heinemeier D, Korn L, Holtmann C, Böhm R. Beyond confidence: Development of a measure assessing the 5C psychological antecedents of vaccination. PLoS One. 2018 Dec 7;13(12):e0208601. doi: 10.1371/journal.pone.0208601. PMID: 30532274; PMCID: PMC6285469.

8 Maior surto de meningite do país, na década de 1970, foi marcado pela desinformação. Portal Fiocruz. Disponível em: https://portal.fiocruz.br/noticia/maior-surto-de-meningite-do-pais-na-decada-de-1970-foi-marcado-pela-desinformacao.