Em foco

- 25% dos estudantes de escolas públicas relataram ser vítimas de bullying

- Apenas 7% dos jovens buscam ajuda de professores após sofrer violência

- Alunos com deficiência têm até 7 vezes mais risco de sofrer bullying

- 40% dos alunos presenciam agressões ou intimidações com frequência

- Baixa sensação de pertencimento escolar aumenta o sofrimento emocional

A escola é um dos espaços mais centrais na vida de crianças e adolescentes. Nela se constroem não apenas conhecimentos, mas também afetos, identidades e relações sociais. Ao promover o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais, a escola ajuda a formar cidadãos ativos em uma sociedade democrática e plural.

Nesse ambiente, que extrapola a mera transmissão de conhecimentos acadêmicos, laços afetivos são criados, valores éticos consolidados e a consciência sobre a diversidade, a inclusão e o respeito ao outro é fortalecida. No entanto, ao se tornar palco de violências ou de exclusões cotidianas, o impacto não se limita à aprendizagem e reverbera para muito além de seus muros: atinge diretamente a saúde emocional e o projeto de vida de milhares de estudantes.

Uma relação direta e retroalimentada liga o sofrimento emocional às diversas formas de violência que se manifestam na escola – sejam elas simbólicas, interpessoais ou extremas. Para romper esse ciclo, são necessárias ações articuladas entre escola, rede de proteção e sociedade, fundamentadas na construção de pertencimento, no fortalecimento dos vínculos e no desenvolvimento de uma cultura de cuidado, escuta e corresponsabilidade.

Ao longo do artigo, discutimos como a ausência do sentimento de pertencimento pode gerar efeitos devastadores em crianças e adolescentes e como sua reconstrução é chave para enfrentar o adoecimento psíquico e prevenir episódios de violência.

Quando acendem os sinais de alerta

Os desafios da convivência escolar não são recentes e sempre trouxeram angústias a estudantes, familiares e profissionais. Atualmente, seus impactos na saúde mental já são evidentes e preocupantes.1, 2

Nos últimos anos, um crescimento expressivo de sintomas como ansiedade, depressão, sentimentos de não pertencimento e ideação suicida ocorreu entre adolescentes. Dados recentes da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) mostram que, pela primeira vez, adolescentes de 15 a 19 anos superaram os adultos com mais de 20 anos em atendimentos por transtornos como ansiedade e depressão.3 O retorno às aulas presenciais após a pandemia de covid-19 coincidiu com um agravamento desse quadro.

Houve ainda um crescimento alarmante nos casos de autolesão e suicídio entre jovens (42% entre 2010 e 2021, sendo 11,4% apenas entre 2020 e 2021), conforme os boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde de 2021 e 2024. O dado acende um alarme entre especialistas, já que, entre adolescentes de 15 a 19 anos, o suicídio é a terceira causa de morte.4, 5

Esse contexto é acompanhado por uma nova onda de autodiagnósticos e por uma exposição muitas vezes distorcida do sofrimento psíquico nas redes sociais. O maior acesso à informação e a forma inconsequente com que alguns influenciadores digitais falam sobre isso pode ter favorecido a busca desenfreada por diagnósticos. O mesmo vale para os chamados transtornos do neurodesenvolvimento, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).6

Outro fenômeno recente é o aumento considerável dos casos de inclusão nas escolas brasileiras, especialmente nas matrículas em creches, escolas de educação infantil e ensino médio, conforme dados do Censo Escolar de 2024.7 Enquanto as creches tiveram 10,4% a mais de matrículas regulares, o crescimento nas matrículas classificadas como de educação especial foi de quase quatro vezes, passando de 23.189 em 2019 para 88.638 em 2024. Aumento semelhante se deu na educação infantil, com o triplo de matrículas consideradas especiais, passando de 61.504 em 2019 para 225.213 em 2024, ante redução de 1% nas regulares. No ensino fundamental, embora os números sejam proporcionalmente menores, também foi registrado um número maior de matrículas da educação especial. O crescimento no número de diagnósticos de crianças pequenas tem despertado a atenção dos profissionais que atuam com esse público. No ensino médio, os diagnósticos e as matrículas de educação especial também dobraram de 2019 para 2024.5, 8

Por trás desses números, estão sujeitos concretos, cujas dores são muitas vezes silenciadas. Crianças e adolescentes com TEA e TDAH são mais vulneráveis a situações de bullying por conta de suas dificuldades de autorregulação e socialização.9, 10, 11 As crianças com TEA, por exemplo, podem ter sete vezes mais chances de sofrer uma situação de bullying, se comparadas a crianças reconhecidas como de desenvolvimento “típico”. Alunos com deficiências múltiplas sofrem 3,3 vezes mais bullying, e com deficiência física, 2,4 vezes mais.12

A complexidade desse cenário é confirmada por dados apresentados pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),13 comparando os resultados de 2012 a 2022. Eles evidenciam uma diminuição progressiva no sentimento de pertencimento dos estudantes à escola e indicam que os alunos têm se sentido cada vez mais solitários, com maiores dificuldades para estabelecer amizades. Os alunos relatam sentimentos de solidão mais intensos e uma percepção crescente de afastamento em relação à comunidade escolar.

Pesquisas recentes que investigam a relação entre sentimento de pertencimento, sofrimento emocional, bullying e esperança revelam uma correlação direta entre esses aspectos. Quanto menor o sentimento de pertencimento do adolescente à escola, maior a frequência de sofrimento emocional,14 e a ausência de pertencimento15 está diretamente associada ao envolvimento em situações de bullying. Uma relação inversa entre sofrimento emocional e sentimento de esperança acontece em adolescentes: quanto maior o sofrimento, menor o nível de esperança.16

As diferentes formas da violência na escola

A violência escolar pode ser analisada a partir de três perspectivas distintas:18 a violência que ocorre na escola, a que é perpetrada pela própria escola e a que é direcionada contra a escola. A primeira, denominada violência na escola, refere-se a eventos que ocorrem no espaço escolar – como brigas, humilhações e bullying –, mas que também poderiam acontecer em outros contextos. Sem estar necessariamente relacionada à escola enquanto instituição, essa violência encontra num espaço de convivência entre crianças, adolescentes e jovens algo propício à sua ocorrência. Em contrapartida, a violência da escola é de natureza institucional e simbólica, manifestando-se por meio de práticas autoritárias e controladoras exercidas por profissionais da educação. Pode ser vivenciada na estrutura física da escola, na organização dos conteúdos curriculares, nos métodos avaliativos e na rotina escolar. Além disso, abrange tratamentos humilhantes, vexatórios e até manifestações de violências estruturais, como o racismo, o capacitismo, a misoginia e a homofobia. Essas formas de violência também podem se expressar na aplicação de sanções expiatórias aos alunos, como suspensões, advertências, entre outras penalidades. Por fim, a violência direcionada à escola ou contra a escola refere-se a ações intencionais que visam atingir a instituição ou seus integrantes, como ameaças de ataques e episódios de massacres escolares.

Os caminhos para a violência extrema

Os problemas de convivência na escola são situações recorrentes no cotidiano institucional que impactam negativamente as relações interpessoais e podem ser agrupados em duas categorias: os de ordem perturbadora e os de ordem violenta. Situações de indisciplina, como as de natureza curricular, regimental, social ou passiva, além de comportamentos que transgridem as normas estabelecidas, são de ordem perturbadora. Embora não configuradas como violência direta, geram incômodos significativos no ambiente escolar, especialmente para os professores, por interferirem no processo educativo. Por outro lado, quando os problemas envolvem agressões verbais, físicas, psicológicas, bullying, cyber-agressões e depredação do patrimônio, são classificadas como manifestações violentas ou agressivas. Esses episódios preocupam tanto pela gravidade como pelo fato de atentarem contra a dignidade das pessoas envolvidas. Por serem tipificados no Código Penal, exigem da escola uma resposta imediata, eficaz e, ao mesmo tempo, cuidadosa.17

Entre as manifestações violentas, o bullying e o cyberbullying destacam-se como aquelas que mais causam danos e deixam marcas profundas ao longo da vida das vítimas. Embora percebidos pelos colegas, esses fenômenos ocorrem longe dos olhos dos adultos e responsáveis, ou seja, em locais que eles pouco acessam ou de uma maneira que dificulta a sua identificação. Tal violência é vivenciada intensamente por quem a sofre e não pode ser negligenciada pela instituição educativa. A intervenção em tais situações precisa ser imediata, requer conhecimento sobre o fenômeno e cuidado com a exposição dos alvos.19

Diante de situações de violência, adolescentes e jovens tendem a buscar apoio entre os pares, recorrendo raramente aos adultos, sejam eles pais ou professores.20, 21, 1 Um estudo realizado em 25 países20 para compreender a quem os adolescentes recorrem em contextos de violência escolar apontou que 52% procuram os amigos, 42% os pais, apenas 8% buscam outro adulto significativo e somente 7% recorrem aos professores. Esses dados reforçam a necessidade de conscientizar os estudantes sobre as diferentes formas de violência que podem ocorrer no ambiente escolar, prepará-los para reconhecê-las e orientá-los quanto aos recursos de apoio disponíveis.

Corroborando esses achados, Telma Vinha22 apresenta dados de uma pesquisa realizada em 2019 por Luciene Tognetta1 com estudantes dos anos finais do ensino fundamental de escolas públicas estaduais de São Paulo. Nesse estudo, 25% dos participantes relataram ter sido vítimas de bullying, sofrendo agressões, intimidações e ameaças frequentes. Outros 17% afirmaram ter sido provocados ou irritados com frequência, enquanto 18% disseram sentir medo de alguns colegas, dos quais 8% declararam sentir-se atemorizados diariamente. Além disso, 25% dos estudantes participantes da pesquisa admitiram ter praticado bullying, e 13% reconheceram ter provocado, zombado ou utilizado apelidos pejorativos contra seus pares. Outro dado relevante da pesquisa diz respeito ao papel da chamada “plateia” nas situações de bullying: 40% dos estudantes afirmaram ter presenciado agressões ou intimidações, enquanto 45% testemunharam provocações, zombarias ou o uso de apelidos depreciativos.

Há uma relação direta entre o sofrimento emocional e a violência no ambiente escolar a ponto de se configurarem como fenômenos que se retroalimentam, atuando simultaneamente como causa e consequência

Esses dados evidenciam a complexidade das relações interpessoais no ambiente escolar e os impactos profundos que as experiências de violência, como o bullying, podem gerar ao longo do desenvolvimento dos estudantes. Em um nível ainda mais alarmante, tais experiências podem estar associadas a manifestações extremas de violência nas escolas. Autores desses ataques relataram vivências de sofrimento, humilhações e episódios recorrentes de bullying nas escolas às quais estavam vinculados.23 Alguns deles foram ridicularizados por sua aparência física, e todos apresentavam um histórico de isolamento social, com ausência de amizades ou convivência restrita a poucos vínculos afetivos. O sentimento de humilhação não se resume à percepção de injustiça ou desrespeito, mas inclui, ainda, a percepção sobre ser considerado inferior, estranho ou desajustado pelos outros.2

O sofrimento experienciado no contexto escolar tem se mostrado um fator relevante na origem de ataques de violência extrema, conforme apontam diversos estudos.24, 25, 26, 27, 28 Situações de exclusão, isolamento, humilhação contínua e a sensação persistente de não pertencimento – muitas vezes agravadas pela prática sistemática de bullying – podem alimentar sentimentos de raiva, revolta e desejo de vingança. Quando essas vivências são somadas a contextos familiares fragilizados e a possíveis transtornos mentais, constrói-se um cenário de vulnerabilidade extrema. Nesses casos, a escola, em vez de representar um espaço de acolhimento, pertencimento e desenvolvimento, passa a ser percebida como um local de sofrimento, tornando-se, simbolicamente, o alvo de retaliações por parte daqueles que se sentem rejeitados e invisibilizados em seu cotidiano escolar.23

Nos Estados Unidos, um relatório produzido pelo U.S. Secret Service National Threat Assessment Center (NTAC), que analisou 41 ataques de violência extrema ocorridos em escolas de educação básica entre 2008 e 2019, mostrou que a maioria dos agressores foi intimidada pelos seus colegas de turma e, para mais da metade deles, o bullying parecia ser um padrão persistente que durou semanas, meses ou anos. A pesquisa também indica que as motivações para os ataques são múltiplas, funcionando como subprodutos das circunstâncias individuais dos estudantes, assim como de sua percepção subjetiva sobre essas experiências. O relatório esclarece que, embora a maioria dos estudantes vítimas de bullying não cometa atos violentos, muitos dos envolvidos em ataques de violência extrema às escolas apresentam histórico de sofrimento relacionado a essas práticas.

Por outro lado, é maior a probabilidade de estudantes vitimizados pelo bullying portarem armas no ambiente escolar – não apenas armas de fogo, mas também de outros tipos.29 Isso revela uma relação direta entre o sofrimento emocional e a violência no ambiente escolar a ponto de se configurarem como fenômenos que se retroalimentam, atuando simultaneamente como causa e consequência.

Um retrato da necessidade de articulação

A instituição escolar não costuma acionar a rede de proteção ao se deparar com problemas de sofrimento emocional dos alunos, conforme mostra uma pesquisa30 com docentes, gestores e outros atores da rede de proteção a crianças e adolescentes (conselheiros tutelares, profissionais da assistência social, Ministério Público, Saúde, entre outros). Em casos de autolesão, os gestores de escolas estaduais apontaram, em sua maioria, que costumam convocar a família do estudante (90%), porém apenas 22,4% buscam por outros serviços da rede de proteção e apenas 11% informam o Conselho Tutelar (o que é necessário, de acordo com a Lei 13.819/2019, visando a promoção de políticas públicas para atendimento a autolesões e tentativas de suicídio). Da mesma maneira, quando o estudante apresenta sintomas de ansiedade, depressão ou outros sofrimentos de caráter emocional, 83% dos gestores informaram convocar a família, porém apenas 28% buscam por outros serviços da rede de proteção. De forma um pouco mais satisfatória, nos casos em que o estudante precisa de atendimento em saúde mental, mas não consegue devido à falta de vagas, 52% dos gestores dizem informar o Conselho Tutelar, mas apenas 33% procuram pelos serviços da rede diretamente, visando a articulação sobre o caso.

Ao perguntar o que os participantes costumam fazer ao identificar que um aluno compartilha discursos de ódio, nudes ou tem qualquer outro comportamento agressivo nas redes sociais, a pesquisa obteve dados de que 74% realizam procedimentos internos de mediação, 91% convocam a família do estudante, 35% informam o Conselho Tutelar, 25% buscam por outros serviços da rede de proteção e 5% acionam a segurança pública.

Esse retrato mostra pouca articulação da instituição escolar com os demais serviços da rede visando o cuidado em saúde mental e comportamentos violentos na internet. As ações ficam mais restritas a diálogos com os familiares e, apenas no caso de falta de vagas para atendimento, há uma maior articulação com o Conselho Tutelar.

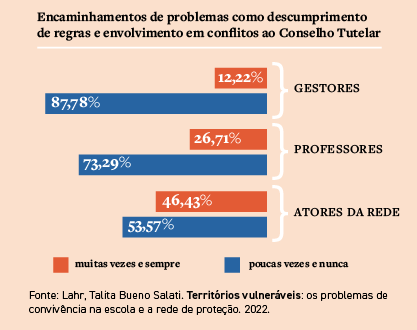

Por outro lado, quando perguntados sobre o encaminhamento para o Conselho Tutelar de situações de conflitos e descumprimento de regras por parte dos alunos, tanto a escola como o próprio órgão de defesa de direitos relatam um número alto de encaminhamentos. Isso evidencia uma busca pelo Conselho Tutelar em caráter de punição e não de proteção e confirma pesquisas anteriores, que demonstram uma cultura, por parte da escola, de responsabilização dos estudantes e não de proteção à suas necessidades.31, 32, 33

O gráfico a seguir evidencia esses números.

Os achados dessa pesquisa mostram a dificuldade na articulação entre escola e demais serviços da rede de proteção, além de um desconhecimento da instituição educativa sobre o papel de cada um dos atores sociais. Ao encaminhar para os órgãos de proteção problemas de convivência que poderiam ser mediados pela própria escola, e não encaminhar demandas de sofrimento emocional e outras vulnerabilidades, a proteção ao público infantojuvenil se torna deficitária. A escola é o local em que, na maioria das vezes, tais vulnerabilidades e sofrimentos são identificados e, devido a sua complexidade, precisam ser discutidos e atendidos de forma intersetorial.

Como encontrar respostas efetivas à violência escolar

O relatório Ataques de violência extrema em escolas no Brasil: causas e caminhos2 analisa as situações de violência dura no Brasil23 e traz recomendações importantes para uma resposta efetiva em relação à violência escolar. Entre elas, o documento aponta o controle rigoroso de armas de fogo; aprovação de projetos de lei visando a regulamentação e responsabilização das plataformas digitais; e a responsabilização daqueles que divulgam vídeos de ataques e manifestações de seus autores, o que pode gerar efeito contágio e perpetuação da violência.

Além disso, como forma de prevenção, o relatório orienta sobre a importância da promoção da convivência democrática e cidadã como política pública integrada às demais políticas educacionais e sociais e o investimento na Rede de Atendimento Psicossocial, de forma que todas as políticas atuem de forma conjunta e articulada, compondo assim uma rede de proteção eficiente.

Embora seja notória a necessidade de acompanhar de forma integral crianças e adolescentes com direitos violados e/ou em situação de sofrimento emocional, a prática do acompanhamento de casos que envolvem violência escolar, além de dados de pesquisas sobre o tema, evidenciam a dificuldade na articulação desse acompanhamento, que prejudica a garantia de direitos e o cuidado com os adolescentes envolvidos e suas famílias.

A atuação da rede de proteção de forma articulada pode promover acompanhamento sistemático das demandas de saúde mental, fragilização de vínculos familiares e garantia de direitos fundamentais, assim como trabalhar pela ressignificação do projeto de vida de adolescentes (no caso das medidas socioeducativas para aqueles que cometeram atos infracionais).

Alguns obstáculos para que essa articulação de fato ocorra são a grande rotatividade de profissionais; falta de formação adequada e de conhecimento sobre os demais serviços da rede de proteção; profissionais permeados por convicções pessoais que perpetuam ações fragmentadas; e ausência de implicação no processo, como se a rede fosse algo externo aos serviços e não exigisse a atuação de cada um deles. Esse fato fica evidente em falas como: “Já encaminhamos essa situação para a rede”, em que o ator que realizou o encaminhamento se exime de um papel ativo no processo após o “encaminhamento”.34, 30

Dessa forma, ao se discutir o fortalecimento da rede de proteção e dos atendimentos à saúde mental de crianças e adolescentes e prevenção a situações de violência na, da e contra a escola, é preciso refletir sobre a articulação da escola com os demais serviços e órgãos da rede, consolidando o seu compromisso como parte corresponsável pelo bom funcionamento do Sistema de Garantia de Direitos e da proteção a crianças e adolescentes.

O processo de articulação entre os serviços e órgãos exige que cada setor, além de compreender o seu papel e o papel do outro, esteja disponível e aberto para reflexões conjuntas e aprendizagens em meio ao processo de trabalho. Além disso, essa complexa engrenagem demanda que, por meio de reuniões de rede e disponibilidade pessoal, cada participante saia das “caixinhas” e da divisão de tarefas para poder atender à necessidade como ela de fato é, inserida em um emaranhado de causas, violações, consequências e complexidades.

Para abordar o tema da violência dura contra as escolas ou, mais especificamente, das ameaças de ataques às escolas, é fundamental haver a integração de ações entre os profissionais da rede, com discussão de casos, aprimoramento de informações e condutas para o efetivo acolhimento, encaminhamento e acompanhamento dos adolescentes envolvidos nesse tipo de problema.23

Essa operacionalização só acontece de forma eficaz com abordagens intersetoriais e planejamentos coletivos, bem como fluxos operacionais transparentes que orientem um caminho e, ao mesmo tempo, sejam fluidos e flexíveis a depender da necessidade e complexidade do caso.

Uma das orientações do recém-divulgado documento organizado pelo Unicef, com apoio da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e desenvolvido por pesquisadoras do Gepem – Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral (Unicamp/Unesp), é a criação de um comitê voltado à prevenção a situações de violência dura, com construção coletiva de um protocolo para enfrentamento a possíveis situações de ataque às escolas, incluindo ações de posvenção.35

A medida de posvenção é essencial nesse processo, pois garante que os serviços já existentes na rede de proteção desempenhem seu papel na assistência e no cuidado das vítimas diretas e indiretas, promovendo o acolhimento e, principalmente, garantindo a sustentabilidade do trabalho a longo prazo. Além do mais, é preciso salientar a importância do trabalho com o autor das violências, sua família e demais pessoas envolvidas na preparação e ação direta, com o propósito de garantir possibilidades de reinserção social e desradicalização.23, 35

O tema da violência extrema nas escolas é recente e prevê necessária formação para todos os atores da rede de proteção, incluindo discussões sobre suas possíveis causas, consequências e a relação com o sofrimento emocional nas escolas.

O sofrimento emocional em crianças e adolescentes pode ser gerado por situações de violência na escola e, da mesma forma, a violência pode ter como causa o sofrimento sentido no ambiente escolar. Uma relação direta entre os dois fenômenos exige, da rede de proteção como um todo, ações coordenadas e articuladas, a fim de minimizar os danos causados e garantir o devido acolhimento e cuidado com os envolvidos.

NOTAS

1 Tognetta, Luciane R. Paulino (coord.). A convivência como valor nas escolas públicas: implantação de um Sistema de Apoio entre Iguais. Americana, SP: Adonis, 2022.

2 Vinha, Telma et al. Ataques de violência extrema em escolas no Brasil: causas e caminhos. Relatório de política educacional. São Paulo: D3e – Dados para um Debate Democrático na Educação, 2023. Disponível em: https://d3e.com.br/relatorios/ataques-de-violencia-extrema-em-escolas-no-brasil/. Acesso em: 10 fev. 2025.

3 Folha de S.Paulo. Registros de ansiedade entre crianças e jovens superam os de adultos pela 1ª vez no Brasil. 31 maio 2024. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/folhateen/2024/05/registros-de-ansiedade-entre-criancas-e-jovens-superam-os-de-adultos-pela-1a-vez.shtml. Acesso em: 10 abr. 2025.

4 Brasil. Secretaria de Vigilância em Saúde. Ministério da Saúde. Mortalidade por suicídio e notificações de lesões autoprovocadas no Brasil. Boletim Epidemiológico, v. 52, n. 33, set. 2021. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/edicoes/2021/boletim_epidemiologico_svs_33_final.pdf. Acesso em: 10 set. 2023.

5 Brasil. Secretaria de Vigilância em Saúde. Ministério da Saúde. Panorama dos suicídios e lesões autoprovocadas no Brasil de 2010 a 2021. Boletim Epidemiológico, v. 55, n. 4, fev. 2024. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/edicoes/2024/boletim-epidemiologico-volume-55-no-04.pdf/view. Acesso em: 10 abr. 2025.

6 O Globo. TikTok alimenta autodiagnóstico de TDAH com conteúdo enganoso, mostra novo estudo. 26 mar. 2025. Disponível em: https://oglobo.globo.com/saude/noticia/2025/03/26/tiktok-alimenta-autodiagnostico-de-tdah-com-conteudo-enganoso-mostra-novo-estudo.ghtml. Acesso em: 10 abr. 2025.

7 Brasil. Censo Escolar. Atualizado em 9 abr. 2025. Disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-escolar/resultados. Acesso em: 10 abr. 2025.

8 Brasil. Lei 13.819, de 26 de abril de 2019. Institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13819.htm. Acesso em: 20 nov. 2021.

9 Álvarez-García, David et al. Hiperactividad-impulsividad y déficit de atención como predictores de participación en situaciones de violencia escolar. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, v. 12, n. 2, p. 185-202, 2012. Disponível em: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3929951.pdf. Acesso em: 19 jan. 2025.

10 Emerich, Deisy R.; Alckmin-Carvalho, Felipe; Melo, Márcia H. Silva. Rejeição e vitimização por pares em crianças com deficiência intelectual e Transtorno do Espectro Autista. Revista Educação Especial, v. 30, n. 58, p. 389-404, maio/ago. 2017. Disponível em: https://doi.org/10.5902/1984686X22217. Acesso em: 11 nov. 2024.

11 Falla, Daniel; Ortega-Ruiz, Rosario. Los escolares diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista y víctimas de acoso escolar: una revisión sistemática. Psicología Educativa, v. 25, n. 2, p. 77-90, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.5093/psed2019a6. Acesso em: 20 jan. 2025.

12 Del Barrio, Cristina; Van der Meulen, Kevin. Maltrato por abuso de poder entre iguales en el alumnado con discapacidad. Pensamiento Psicológico, Cali, v. 14, n. 1, p. 103-118, June 2016. Disponível em: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-89612016000100009&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 10 abr. 2025.

13 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Programa Internacional de Avaliação de Estudantes: questionários do PISA 2022. Disponível em: https://www.oecd.org/pisa/data/2022database/. Acesso em: 10 abr. 2025.

14 Oliveira, Vitória H. Holanda. Adoles(ser) e perten(ser): o sofrimento emocional e sua relação com o sentimento de pertencimento escolar em adolescentes. 2025. 269 f. Dissertação (mestrado em Educação) – Universidade Estadual Paulista, Araraquara, SP, 2025. Disponível em: https://hdl.handle.net/11449/260135. Acesso em: 7 abr. 2025.

15 Bonfim, S. B. As marcas na adolescência: das dores do bullying ao sentimento de pertencimento. 2025. 312 f. Tese (doutorado em Educação) – Universidade Estadual Paulista, Araraquara, SP, 2025.

16 Maciel, Deise C. O sentimento de esperança e o sofrimento emocional em adolescentes em tempos pós-pandêmicos. 2025. 256 f. Tese (doutorado em Educação) – Universidade Estadual Paulista, Araraquara, SP, 2025.

17 Vinha, Telma et al. Da escola para a vida em sociedade: o valor da convivência democrática. Americana, SP: Adonis, 2017.

18 Charlot, Bernard A violência na escola: como os sociólogos franceses abordam essa questão. Sociologias, [S. l.], v. 4, n. 8, 2002. Disponível em: https://seer.ufrgs.br/index.php/sociologias/article/view/5864. Acesso em: 28 fev. 2025.

19 Tognetta, Luciane R. Paulino. Estrangeiros na própria terra: convivência escolar e bullying na perspectiva da psicologia moral. Americana, SP: Adonis, 2024.

20 Livingstone, S. et al. Risks and safety on the internet: the perspective of European children: full findings and policy implications from the EU Kids Online survey of 9-16-year-olds and their parents in 25 countries. EU Kids Online, Deliverable D4. EU Kids Online Network, London, UK, 2011.

21 Souza, Raul Alves. Cyberagressão e pró-socialidade virtual entre adolescentes. 2023. 225 f. Tese (doutorado em Educação Escolar) – Universidade Estadual Paulista (Unesp/FCLAr), Araraquara, SP, 2023. Disponível em: https://agendapos.fclar.unesp.br/agenda-pos/educacao_escolar/6181.pdf. Acesso em: 14 abr. 2025.

22 Vinha, Telma et al. A convivência nas escolas: desafios e possibilidades. Revista Estudos Avançados-USP, 2025 (no prelo).

23 Garcia, Cleone A. Ataques de violência extrema às escolas no Brasil: mapeamento, fatores associados e caminhos de prevenção e enfrentamento. 2024. 296 f. Dissertação (mestrado em Educação) –Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 2024. Disponível em: https://repositorio.unicamp.br/Acervo/Detalhe/1410804. Acesso em: 7 abr. 2025.

24 Kimmel, M. S.; Mahler, M. Adolescent masculinity, homophobia, and violence: random school shootings, 1982-2001. American Behavioral Scientist, v. 46, n. 10, p. 1.439-1.458, 2003.

25 Newman, Katherine S. et al. Rampage: the social roots of school shootings. New York: Basic Books, Fev, 2004.

26 Katz, Jack. A theory of intimate massacres: steps toward a causal explanation. Theoretical Criminology, v. 20, n. 3, p. 277-296, 2016. DOI: https://doi.org/10.1177/1362480615610623.

27 Langman, Peter. School Shooters: understanding high school, college, and adult perpetrators. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Incorporated, 2017.

28 Langman, Peter. Why kids kill: inside the minds of school shooters. New York: St. Martin’s Griffin, 2010.

29 Sumner, Rawlica et al. Bullying victimization as a risk factor for gun carrying among US adolescents. Cureus, v. 14, n. 11, e31785, 2022. DOI: 10.7759/cureus.31785.

30 Lahr, Talita Bueno Salati. Territórios vulneráveis: os problemas de convivência na escola e a rede de proteção. 2022. 533 f. Dissertação (mestrado em Educação Escolar) – Universidade Estadual Paulista, Araraquara, SP, 2022. Disponível em: https://repositorio.unesp.br/handle/11449/235040. Acesso em: 30 nov. 2024.

31 Esteves, Pâmela S. da Motta. A judicialização da escola: o papel dos conselhos tutelares na mediação dos conflitos. ETD – Educação Temática Digital, v. 20, n. 2, p. 343-367, 2018. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8650654. Acesso em: 3 out. 2021.

32 Scheinvar, Estela. Conselho tutelar e escola: a potência da lógica penal no fazer cotidiano. Psicologia & Sociedade, v. 24, p. 45-51, 2012. Disponível em: https://www.scielo.br/j/psoc/a/fsDNprVwpV4rS5p8NcShT7x/?lang=pt&format=html. Acesso em: 30 nov. 2020.

33 Fernandes, P. V.; Aragão, E. M. A. Peculiaridades entre conselho tutelar e crianças encaminhadas pela escola. Fractal: Revista de Psicologia, v. 23, p. 219-232, abr. 2011. Disponível em: https://www.scielo.br/j/fractal/a/V9hgf8rYX45hkMBKxn3c3nP/?lang=pt&format=html. Acesso em: 30 nov. 2020.

34 Faraj, S. P.; Siqueira, A. C.; Arpini, D. M. Rede de proteção: o olhar de profissionais do Sistema de Garantia de Direitos. Temas em Psicologia, v. 24, n. 2, p. 727-741, 2016. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/pdf/tp/v24n2/v24n2a18.pdf. Acesso em: 24 abr. 2020.

35 Fundo das Nações Unidas para a Infância – Unicef. Violência extrema contra as escolas: orientações para preparação e resposta. Brasília, 2025. Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/documents/violencia-extrema-contra-escolas. Acesso em: 19 mar. 2025.